血管内膜の動脈硬化による部分的な肥厚をプラークといいます。

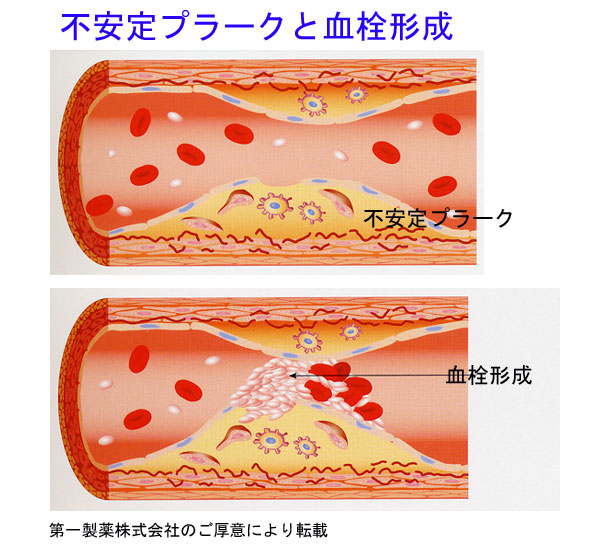

このプラークが不安定狭心症や急性心筋梗塞の発症に大きく関与していることが明らかになってきました。(図1) 冠動脈内のプラークが破綻(ラプチャー)すると、その部位に血栓が形成され不安定狭心症や心筋梗塞の発症を引き起こすことが明らかになり、これらの危険な状態を総称して急性冠症候群と呼ぶようになってきました。

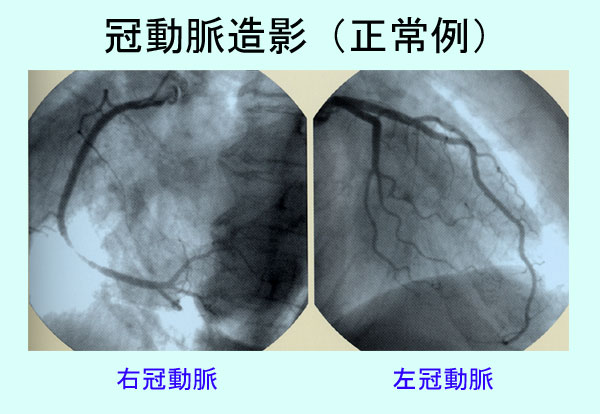

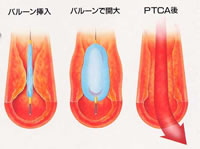

このように冠動脈内プラークの存在が急性冠症候群の発症に深く関係しているため、冠動脈内プラークを直接観察できれば、予防や治療に多いに役立つことが推測されます。しかし、従来から広く行われている冠動脈造影では、血管の内径の変化は観察できても内腔や血管壁の様子を観察することはできません。(図2)

そこで発達してきたのが血管内超音波です。これにより血管の断層像が比較的簡単に観察できるようになり、血管径や血管断面、プラーク量などに関する情報がより詳しく得られるようになってきました。しかし、動脈硬化の症状について色調が白黒で表示されるという点で正確さに欠けてしまいます。

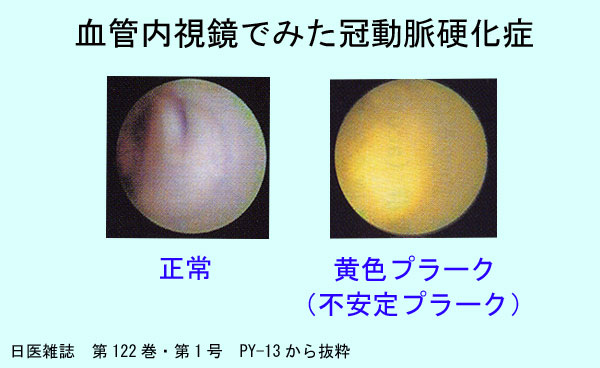

そこで新しい検査として研究されているのが冠血管内視鏡です。血管内視鏡ではファイバーを通しますが、血管内腔を直接観察でき、色調を鑑別することができるようになりました。

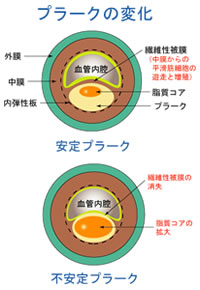

血管内視鏡検査の結果、動脈硬化巣は色調により黄色と白色に分類されることが明らかになりました。黄色プラークは脂質コア(黄色)の上の繊維性被膜が薄い動脈硬化で、容易に破綻(ラプチャー)しやすいことが考えられます。

とくに破綻(ラプチャー)しやすいプラークは、脂質コアが大きく繊維性被膜が薄いため、黄色が強くぎらぎらした高度黄色プラークとして観察されます。一方、白色プラークは繊維性被膜が厚いプラークか脂質成分の少ない繊維性のプラークと考えられ、破綻(ラプチャー)しにくい安定プラークと考えられます。(図3)

動脈硬化のプラークは常に固定しているわけではなく、内皮細胞の障害の程度、血清コレステロール濃度、炎症の程度などによりダイナミックに変化しているものと考えられます。冠動脈造影上、軽度の狭窄であってもその90%以上に黄色プラークを認めることが明らかになってきました。

このことは軽い狭窄であっても、プラークが破綻(ラプチャー)して血栓を形成する危険性があることを示唆しています。プラークの性状を正確に把握し、安定化させることが急性冠症候群の発症の予防に極めて重要です。(図4)

参考文献:

1)松澤佑次監修.プラークの予防、安定化を目指して.日医雑誌 vol.121 no.7 PY1-4.

2)寺本民生ら監修.わかりやすい動脈硬化.ライフサイエンス出版.2002.

※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。

※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。