このタイトルからも想像されるように、このコーナーを読まれる多くの方がすでに高血圧の治療を受けておられることでしょう。

血圧にはいろいろな因子が関与するとは言え、結果的に血圧計に数字として表示されることになります。そのため血圧が高いと、いくら薬を飲んでいても倒れないかという不安感が高まります。

ここでは、高血圧の治療に一歩踏み込んで、降圧薬を飲んでいるにもかかわらず、どうして血圧が下がらないか、その場合にどうすればよいかについて考えてみましょう。

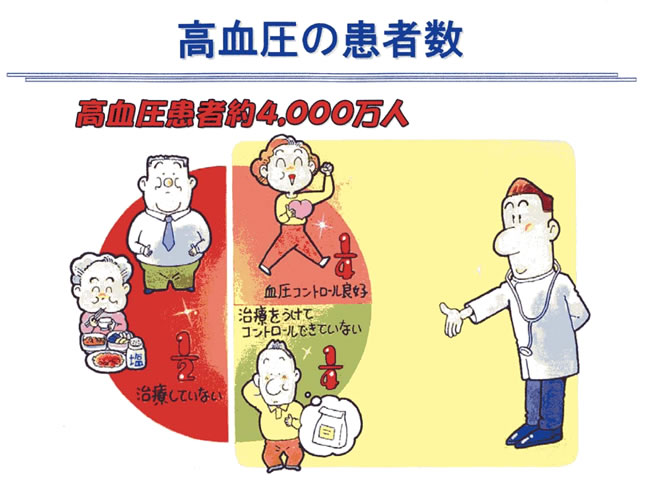

古いデータになりますが、2000年の『第5次循環器疾患基礎調査』によると1)、30歳以上の日本人男性の47.5%、女性の43.8%が、収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、あるいは降圧薬服用中であり、高血圧者の総数は男女計で約4000万人である、この高血圧有病者数は国民の高齢化に伴い、今後も増加することが懸念される とあります。

2000年にすでに全国民の約3人に1人が高血圧を有し、中年以降では約2人に1人が高血圧ということになります。(図1)

高血圧者の増加とともに降圧薬の種類も増えていき、日常生活の中でも積極的な高血圧管理が行われるようになってきました。それとともに高血圧が抱えるいろいろな問題も明らかになってきました。

治療抵抗性高血圧や高血圧の問題点を考える上で、実際にどんな種類の降圧薬が使われているか、概要を知っておくことは大切です。

降圧薬の知識

最近の降圧薬の発展はめざましく、新薬の開発とともにこの10年間の間に降圧薬の種類も大きく変わってきました。

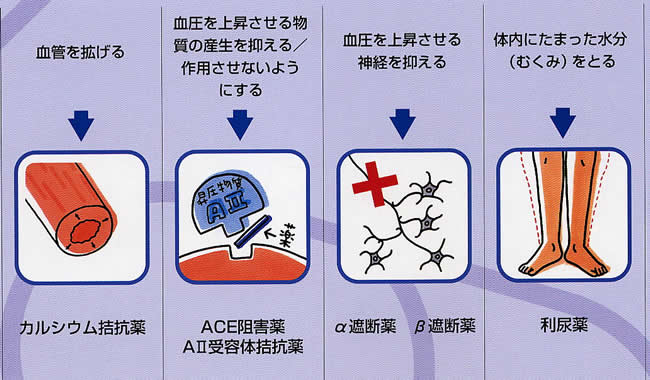

現在、使用されている降圧薬は大きく分けると4グループあります。(図2) それらは、

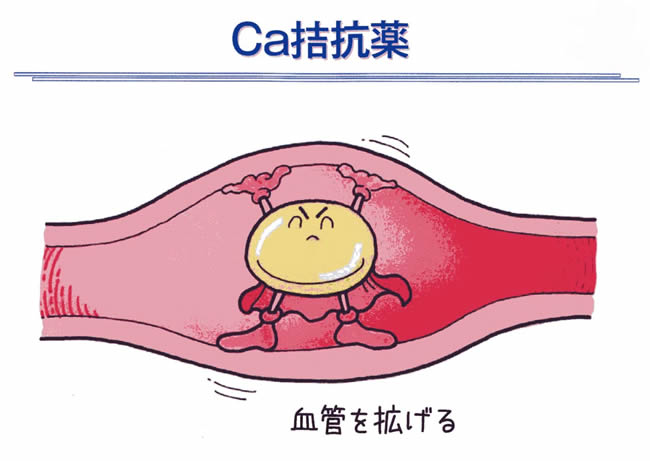

- カルシウム拮抗薬、

- アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)とアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)、

- アルファ遮断薬(α遮断薬)とベータ遮断薬(β遮断薬)、

- 利尿薬

の4つです。

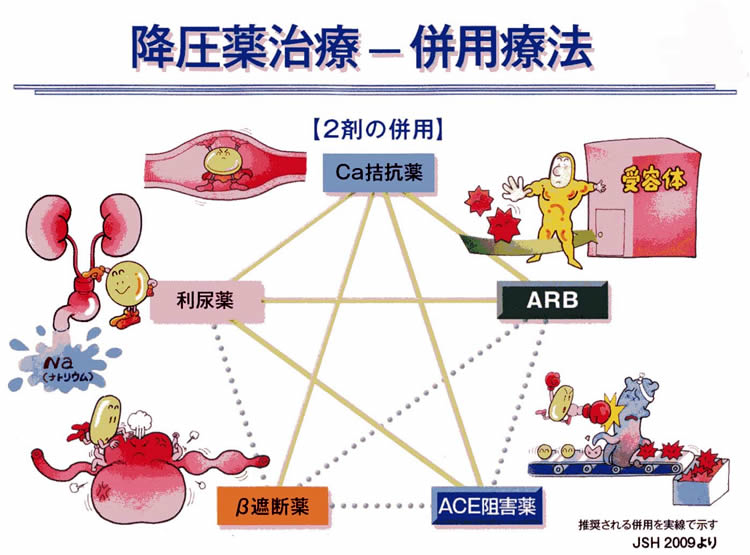

これらの薬を組み合わせながら治療を行うことになります。ふつうはこの4グループの中から降圧薬を選びますが、原則として同じグループの薬を組み合わせることはしません。(図3)

同じグループでも一つ一つの薬に固有の特徴があります。その特徴を生かすために、同じグループの薬の中から種類を変えて選択するという考え方もできますが、現時点ではそこまで細かく工夫して薬を出すまでには至っていません(例外もあります)。

したがって、ふつうではどんなに下がりにくい高血圧の場合でも、最大4種類までの降圧薬しか使わないことになります(もちろん例外もありますし、同じ薬を2個同時に飲む場合には、薬の数は増えることになります)。

降圧薬は今や山のようにたくさんありますが、使用できる種類は意外と少なく限られています。なかなか血圧が下がらない場合でも、薬の持つ特徴を生かしながら、その人に合った薬を組み合わせて、安定した血圧を目指すことになります。言いかえると、たった一つの薬で、いつでも誰でも血圧が安定するといった夢のような薬があるわけでないのです。

point降圧薬には4グループあり、単独または組み合わせて使用するが、同じグループの薬を組み合わせることは原則として行わない(例外もあります)。

※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。

※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。