血圧が家庭で気軽に測定できるようになったのは、血圧を良い状態にコントロールするために有用な反面、自宅で血圧が急に上昇し慌てて診察室に飛び込んで来る患者は少なくありません。

このような急上昇の高血圧はふらふらしためまいや顔のほてり、冷えのぼせ等の更年期障害の症状、肩こりによる頭重感などを伴い、中年以降の女性に多くみられる特徴があります。

さらに血圧が安定しているときと上昇しているときとの間に、測定値に大きな隔たりがあります。すなわち、ふだんは収縮期血圧が120から130前後に安定しても、急に180近くに上昇します。

こうなると、血圧が上がったからふらふらするめまいなどの症状が起こるのか、ふらふらが別の原因で起こり、知らず知らずに血圧が高くなるのか自分でも分からなくなります。血圧が高いのではないかと不安になり血圧を測定してみると血圧が高い、そのため倒れるのではないかと不安感が強くなりより、一層血圧が高くなる。こうなるともう手がつけられません。

「高血圧治療ガイドライン2009」の中で述べられている「高血圧治療におけるコントロール不良と治療抵抗性」には含まれない「思うようになかなか下がらない高血圧」ですが、日常もっとも頻繁に遭遇するコントロールのむつかしい高血圧と個人的には考えています。

血圧が上がると自覚症状は本当に出るのでしょうか?

高血圧はサイレント・キラーと言われるように、一般には血圧が上がっても自覚症状は出にくいとされています。血圧が上昇したからふわふわしためまいや頭痛などが起こったと決めつける前に、何か別の原因でめまいや頭痛などの自覚症状が起こり、そのため倒れるのではないかという不安感や緊張感など心因的な要素のために、血圧が上昇した可能性も考えておかなければならないと思います。

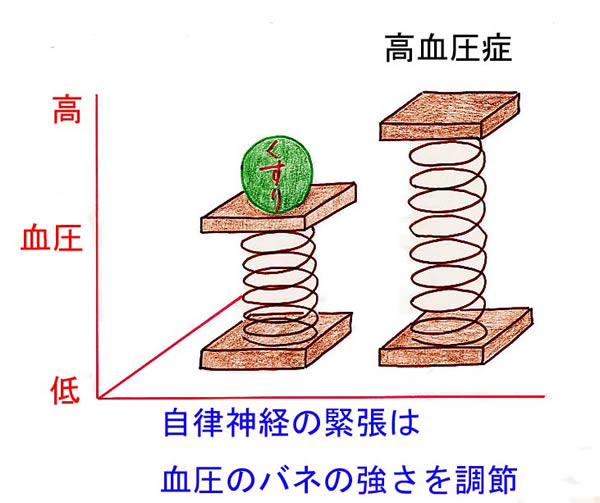

不安感や緊張感などが高まると自律神経の中で交感神経の活動が高まり、血管が収縮して血圧が上がり易くなります。血圧をバネにたとえるとバネが硬くなった状態が高血圧で、降圧薬はバネの上に乗せるおもりの様な物です。(図17)

しかしバネが硬くなるといくらおもりを乗せても、反発力が強くなるだけで血圧は下がりません。バネの緊張を和らげる働きのある、すなわち交感神経の緊張を和らげる作用のあるベータ遮断薬や抗不安薬、自律神経調整薬の方が他の降圧薬よりも効果的なことがあります。

降圧薬の中で、カルシウム拮抗薬は血管拡張作用のためにほてりやのぼせ感、頭痛などの症状が起こることがあります。人によってはカルシウム拮抗薬のために、これらの症状が強く出ることがあります。血圧は下がって安定しても、生活の質を落とすことになりかねません。

降圧薬の多くは一日1回の内服で充分なように工夫されていますが、このような不安型高血圧には少量の降圧薬を組み合わせて一日2回、内服する方が安定するようです。また、抗不安薬や自律神経調整薬を付け加えるのも効果があります。

まとめ

不安や緊張が原因と考えられる血圧上昇や更年期にみられる血圧の変動は自律神経、とくに交感神経緊張の関与が大きいと推察されます。この点からは、交感神経に作用するベータ遮断薬やアルファ遮断薬は有用な降圧薬と考えられます。

しかし、ベータ遮断薬は心血管イベント(脳卒中や心筋梗塞)を予防するという点からは、あまり評価は高くありません。また脈が遅くなったり(徐脈)、高齢者では心不全を起こしやすくなったり、気管支喘息や糖尿病では使いにくいといった問題点があります。

不安型高血圧または交感神経緊張型高血圧では、一日1回の降圧薬の内服よりも、一日2回または3回と回数を多く飲む方が、血圧が安定しやすい印象があります。最近のほとんどの降圧薬は一日1回飲むようになっていますが、一日2回朝と夕とに分けて飲むのは、とくに朝の血圧が高いときに役立つことがあります。

カルシウム拮抗薬は降圧作用も強いのですが、頭痛やどうき、顔のほてりが起こって飲めないことがあります。その場合には、比較的少量のカルシウム拮抗薬を一日2回内服すると副作用が起こりにくくなります。

カルシウム拮抗薬にアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)を追加することも多くあります。それでも効果が不十分な時には、利尿剤を追加すると血圧が下がりやすくなります。ただ、利尿剤は尿酸値や血糖値を上げることがあるため、定期的な血液検査が必要で飲みっぱなしということは決してよくありません。

利尿剤を選択する代わりに、アルドステロン拮抗薬を追加すると、今までなかなか安定しなかった血圧が、驚くほど安定することがあります。とくに新しく登場した選択的アルドステロン拮抗薬は副作用も少なく使いやすい降圧薬です。

※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。

※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。