腎臓の主な働きは老廃物を水分とともに体外に排出することです。

ナトリウムの摂取過剰や腎機能低下により体液が過剰になると、ちょうどホースの水圧が上がるように血圧も上昇します。治療抵抗性高血圧には、腎機能低下による体液過剰が関係していることがあります。こうしたケースでは、利尿薬で体液量を正常にすると降圧薬の効きがよくなります。腎輸出動脈の拡張作用があるカルシウム拮抗薬では、タンパク尿抑制効果も期待できます。

治療抵抗性高血圧の中には、慢性腎臓病(CKD)患者が少なからず含まれていることが指摘されています。CKD患者では腎不全や心血管疾患に至らないように、十分な降圧とタンパク尿抑制を目指しますが、目標まで達しない患者は多いと推測されます。

* やや詳しい説明 *

慢性腎臓病(CKD)とは

慢性腎臓病(CKD)は自覚症状がないままに、徐々に腎機能が低下していく病気のことです。

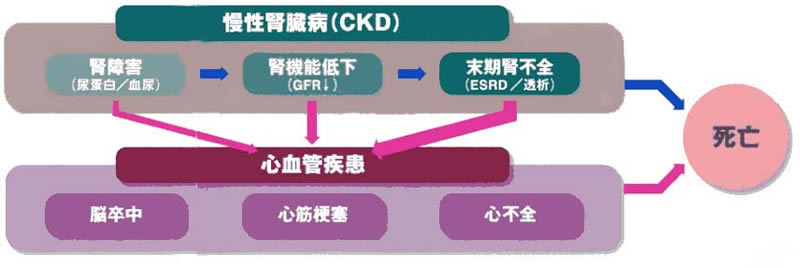

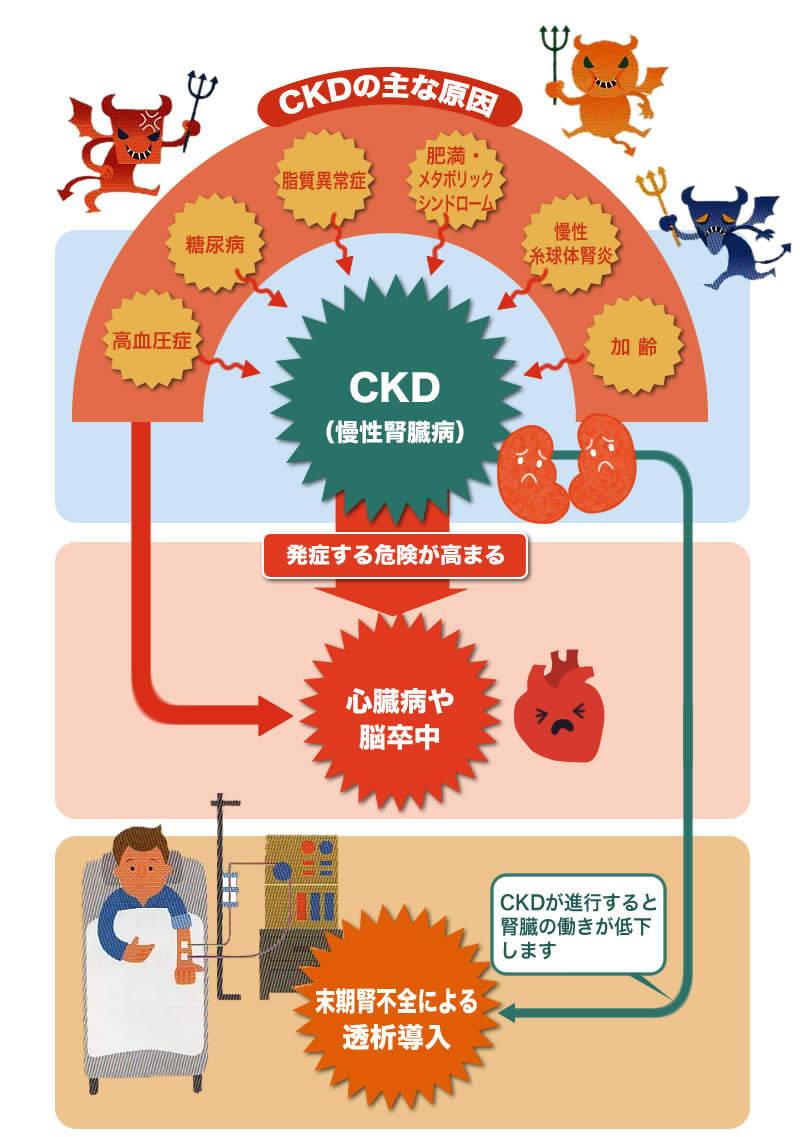

CKDの状態になると、将来に腎不全になる危険性があるだけではなく、心臓病や脳卒中を起こす危険性が約3倍高まるため、CKDの診断はたいへん重要です。CKDの主な原因は、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満やメタボリックシンドローム、加齢、慢性腎炎などで、いずれも身近な病気が原因で起こります。 (図18、19)

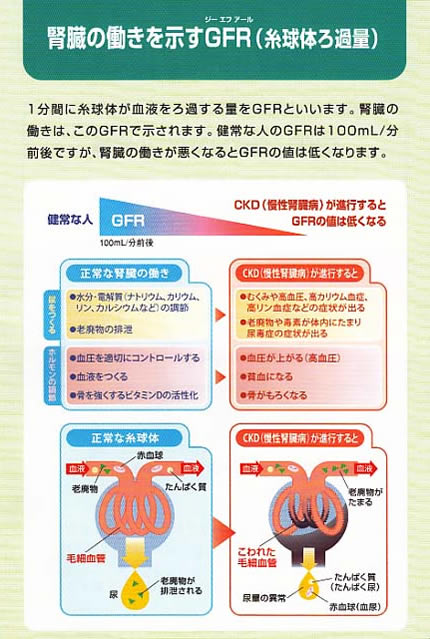

腎臓にはさまざまな働きがありますが、最も重要なのは体内を流れる血液を糸球体でろ過してきれいにし、取り除いた老廃物を尿といっしょに排泄することです。腎臓の働きを示すにはGFR(糸球体ろ過量)が大切です。1分間に糸球体が血液をろ過する量をGFRといいます。腎臓の働きはこのGFRで示されます。健常な人のGFRは100mL/分前後ですが、腎臓の働きが悪くなるとGFRは低くなります。 (図20、21)

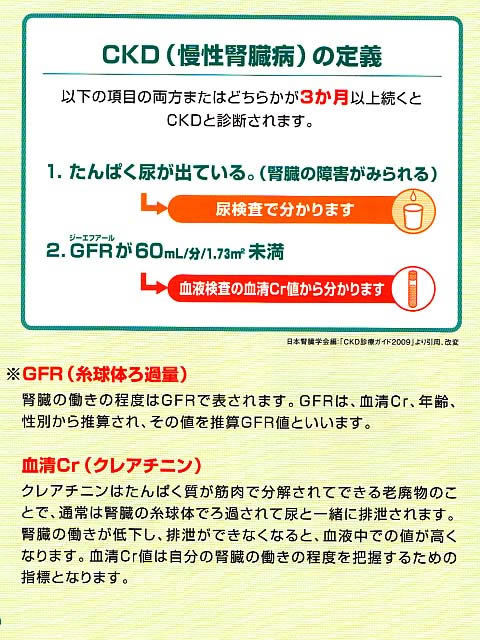

CKD(慢性腎臓病)の診断は、タンパク尿とGFRで診断されます。(図22)

以下の項目の両方、またはどちらかが3ヶ月以上続くとCKDと診断されます。

- タンパク尿が出ている(タンパク尿は尿検査で簡単に分かります)

- GFRが60mL/分/1.73平方メートル未満(血液検査の血清クレアチニン値から簡単に分かります。計算式は次をご覧下さい:日本腎臓病薬物療法学会 eGFR計算 https://www.jsnp.org/egfr/)

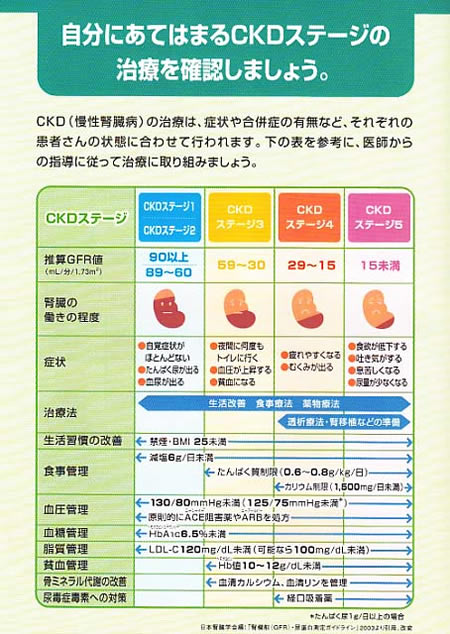

CKDには5つのステージが(病期)があります。(図23、24)推算GFRを医師といっしょに確認して自分のステージを知っておきましょう。CKDステージに合った治療や指導に基づいて自己管理をすることが大切です。

日本腎臓病学会は「CKD診療ガイド2009」の中で、CKD患者では目標血圧を130/80mmHg(尿タンパクが1g/日以上の場合には125/75mmHg)未満に設定。尿タンパクの目標は0.5g/gCr未満としています。 (図25)

塩分を多く含む食物を取り過ぎると、のどが乾くことからも分かるように、ナトリウムには水分を引きつける作用があります。ナトリウムの過剰摂取は体液過剰を引き起こして血圧上昇につながります。

腎機能が低下すると、ナトリウムが排泄できず体液過剰になり、降圧薬の効きが悪くなります。CKD患者でみられるタンパク尿は、腎機能低下の指標であると同時に、CKDを悪化させる因子でもあります。このため、CKDを合併した治療抵抗性高血圧では、体液量を考慮して利尿薬を使ったり、タンパク尿抑制効果のある降圧薬を選択するなど、改めて処方を見直すことが必要になります。

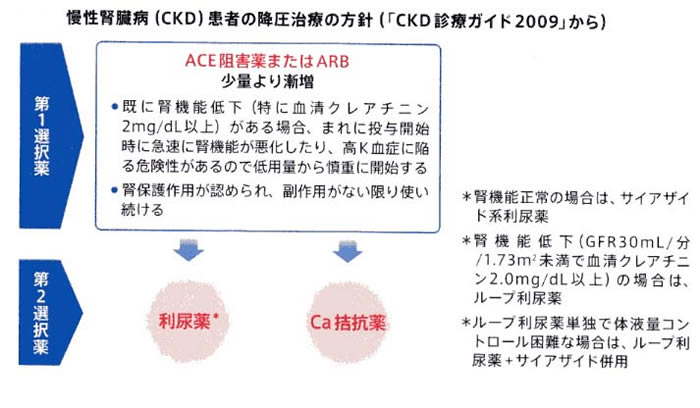

ガイドではCKD患者の高圧治療の第1選択薬として、レニン・アンジオテンシン系抑制薬のACE阻害薬とARBを挙げています。これらの薬剤はタンパク尿抑制効果も報告されています。追加・併用する第2選択薬には、利尿薬とカルシウム拮抗薬が位置づけられています。

pointCKD患者では体液過剰が多くみられ、この場合には利尿薬が適している。腎臓でのナトリウム吸収を促進するレニン・アンジオテンシン系は、体液過剰の状態では亢進していない。

このためレニン・アンジオテンシン系抑制薬を投与しても効果が現れにくい。利尿薬を投与して体液量を正常にすることで、レニン・アンジオテンシン系抑制薬の効きがよくなる。

カルシウム拮抗薬でも尿タンパク抑制

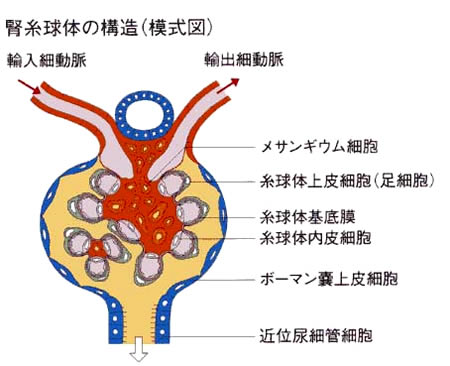

カルシウム拮抗薬の一部は輸出細動脈を拡張し、糸球体内圧を下げることによって尿タンパクを抑制できます。一般にカルシウム拮抗薬はカルシウムチャネルを阻害して血管を拡張し降圧作用を発揮しますが、輸入細動脈を拡張してしまうと、理論的には糸球体内圧が上昇し、腎機能を悪化させかねません。しかし、輸出細動脈を同時に拡張すれば、糸球体内圧が下がり、糸球体への負荷が抑えられます。

* やや詳しい説明 *

最近、カルシウムチャネルにはL型、N型、T型などのサブタイプがあり、輸入細動脈にはL型、T型、輸出細動脈にはN型、T型が存在することが分かってきました。それぞれのサブタイプに作用するカルシウム拮抗薬の種類も分かっています。

糖尿病腎症や慢性糸球体腎炎の患者では全身平均血圧に比例して糸球体内圧が高まっており、輸出細動脈を拡張するカルシウム拮抗薬が有効と考えられます。降圧作用はL型が最も強いといわれています。

「降圧と腎保護とどちらを優先すべきかを、患者ごとに考える必要がある」と専門家は指摘しています。「カルシウム拮抗薬は降圧作用がすぐに現れるため、まず2週間ほどN型やT型を使ってみて降圧効果を確認する、降圧が不十分と思われたときにはL型に切り替える」といった使い方も可能です。

ただしこれらのカルシウム拮抗薬は、透析導入率や血管疾患発症リスクなどのデータはまだないため、輸出細動脈の拡張作用のある薬剤の長期予後については、今後のさらなる検討が望まれるところです。

薬剤の増量、変更などを検討

CKD患者における降圧薬の選択として、レニン・アンジオテンシン系抑制薬と利尿薬、またはレニン・アンジオテンシン系抑制薬とカルシウム拮抗薬の2剤の組み合わせで降圧が不十分な場合、カルシウム拮抗薬か利尿薬を追加した3剤を服用します。それでも降圧が不十分な場合には、服用中の薬剤の増量、一部薬剤の変更や薬剤を追加して作用を増強させることを考慮します。

多くの場合、まず薬剤の増量が試みられます。レニン・アンジオテンシン系抑制薬やカルシウム拮抗薬は徐々に増量し、最終的には最大用量まで増やすこともあります。

利尿薬については服用量が増えると作用が頭打ちになり、一方で高尿酸血症、血清カリウムの低下、血糖上昇などの副作用の発現頻度は用量依存的に高まります。この場合、増量しても効果が不十分な場合には、服用中の薬剤を切り替えることもあります。

* やや詳しい説明 *

カルシウム拮抗薬の降圧作用を増強する目的で、非ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬のジルチアゼム(商品名ヘルベッサー)を追加することもあります。

ジルチアゼムは薬物代謝酵素チトクロームP450(CYP)3A4によって代謝されます。同じ酵素で代謝されるアムロジピン(商品名アムロジン、ノルバスク)、ニフェジピン(商品名アダラート)などは、ジルチアゼムの追加により、代謝障害が起こり、降圧作用が増強されます。

専門家は、「血中濃度や腎機能への影響、徐脈などの副作用に充分に注意する必要があるが、最大用量からさらに増量したのと同じ降圧効果が得られる」と話しています。

利尿薬についてはCKD治療ガイドライン2009で、糸球体濾過量(GFR)30mL/分/1.73平方メートル(以下、単位はmL/分と略)未満で血清クレアチニン2.0mg/dL以上の患者ではループ利尿剤を使うとされています。腎機能の低下により、サイアザイド系利尿薬が効きにくくなるためです。

しかし、専門家は「ガイドでは30mL/分を基準としているが、実際には50~60 mL/分程度からサイアザイド系利尿薬の効果が落ちてくる場合がある」と話し、患者によってはGFR50~60 mL/分を目安にループ利尿薬に切り替えています。

さらに糖尿病腎症などで体液過剰が進んだ患者では、サイアザイド系利尿薬とループ利尿薬を併用することもあると話しています。

作用機序の異なる薬剤追加

増量や変更でも降圧が不十分な場合は、服用中のレニン・アンジオテンシン系抑制薬、利尿薬、カルシウム拮抗薬に作用機序の異なる薬剤の追加を考慮します。

「まず検討するのはレニン・アンジオテンシン系抑制薬をもう1剤追加し、レニン・アンジオテンシン系抑制薬を2剤にすること」と専門家は話しています。ARBとACE阻害薬の併用で、尿タンパク抑制効果も期待でき、優れた選択肢だと考えられます。

この他に、アルファ遮断薬ドキサゾシン(商品名カルデナリン)、中枢神経抑制薬のクロニジン(商品名カタプレス)、グアナベンズ(商品名ワイテンス)などが追加候補となります。これらの薬剤は耐糖能に影響を及ぼさないため、糖尿病腎症の患者でも使いやすいメリットがあります。

アルドステロン拮抗薬のスピロノラクトン(商品名アルダクトンA)もCKD合併例で追加する薬剤として有用だといわれています。重症な腎機能障害では慎重投与となっていますが、尿タンパク抑制効果も確認されており、CKD患者でも使われることがあります。

副作用の高カリウム血症に注意しながら、CKDステージ4まで(GFR30 mL/分)程度まで使われることがあると専門家は話しています。

減塩指導を徹底する

CKDを合併した治療抵抗性高血圧では、患者の食塩感受性が亢進していることが多く、食塩摂取制限も重要です。レニン・アンジオテンシン系抑制薬などの降圧効果が増すため、減塩指導は薬物療法と同じくらい重要です。ただしいきなり1日の食塩摂取を6gに制限することは困難です。

1~3ヶ月で食塩摂取を2gずつ減らすように指導するという穏やかな減塩指導を1年かけて行うことにより、6gの減塩に限りなく近づくことが可能になります。食塩摂取によりナトリウムが貯留して体液過剰になれば、治療薬を適切に選択していても効果が減弱します。

※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。

※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。