下痢とは

正常な便は70~80%が水分で半ねり状またはバナナ状です。しかし、この水分量が90%を超えると水様の便になってしまいます。このように、便に水分が多く含まれた泥状、水様の排便が一日に数回起こる状態を下痢といいます。また、下痢には急性の下痢と慢性の下痢があります。急性の下痢は一過性のものですが、慢性の下痢は2週間以上続きます。

下痢を起こす原因はさまざまですが、下痢はおう吐と同様にからだに害となるものを早く外に出そうとする反射作用でもあります。腸まで達してしまったものを、早く排出しようとするために下痢が起こるのです。そのため下痢はからだを守るための大切な働きとなっていることもあります。

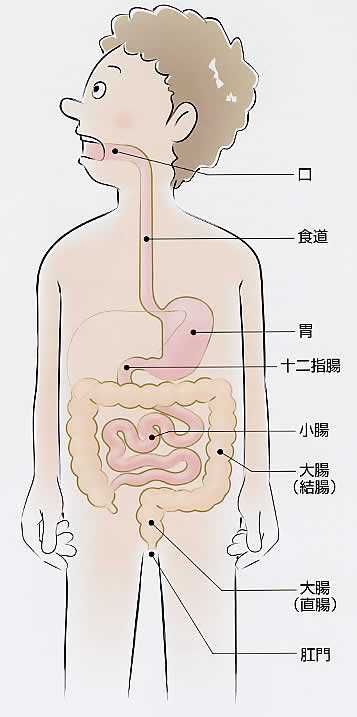

便が排出されるまで(イラスト1)

- 口:

食物はだ液と混ざり、デンプンの一部が消化されます。 - 胃:

胃液と混ぜ合わされ、かゆ状になります。 - 十二指腸:

すい液(すい臓から分泌される消化液)と混ざり、これらの消化液によってからだに吸収されやすいように分解されます。 - 小腸:

栄養と大部分の水分が吸収され、小腸で吸収されなかったもの(食物の残りかす)が便のもととして大腸に運ばれます。 - 大腸:

食物の残りかすから小腸で吸収されなかった水分が吸収され、肛門へと運ばれます。このとき大腸が便を肛門側へと送り出そうとする働きをぜん動運動といいます。しかし、何かの原因で水分が吸収されないうちに大腸を通過したり、腸の粘膜から水分が過剰に分泌され、便がゆるいまま排泄されると下痢になります。

下痢のメカニズム

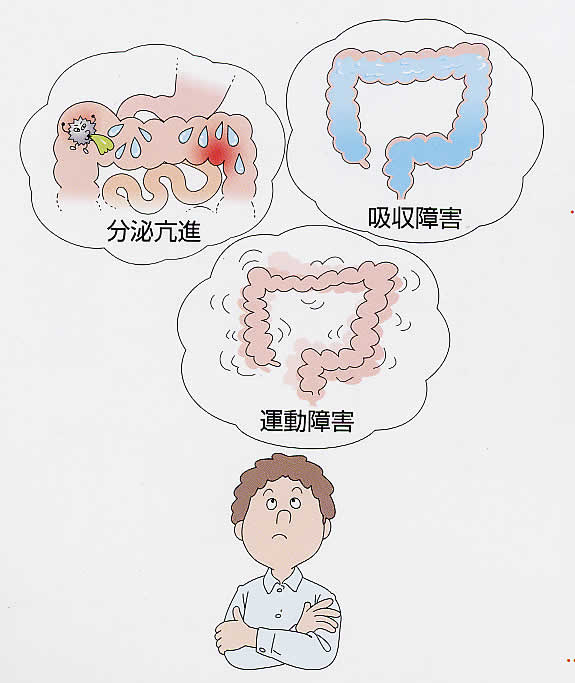

下痢の発生には、以下の3点がそれぞれ関係しあっていると考えられています。(イラスト2)

吸収障害:

水分は腸の粘膜から吸収されますが、腸に送られた内容物によっては、水分の吸収が妨げられてしまい下痢が起こります。

分泌亢進:

腸粘膜の炎症や細菌性毒素により、腸管壁から電解質や水分が過剰に分泌されてしまいます。

運動障害:

腸管は便を送り出すためにぜん動運動をしていますが、精神的なストレスなどがあると、この運動が激しくなり、腸粘膜の水分吸収が妨げられてしまいます。

下痢の原因

食べ物や飲み物

- 暴飲暴食

- 高脂肪食

- 特定の食物に対するアレルギー反応:アレルギー反応の原因となる食物は穀類や魚介類などさまざまです。

- 牛乳の飲み過ぎ:乳糖不耐症といわれ、牛乳に含まれる乳糖を分解する酵素が欠乏しているために、牛乳を飲むと下痢を起こす人がいます。

- お酒の飲み過ぎ

病原性微生物・ウィルス・細菌類

- かぜ:かぜのウィルスが腸に達したときに起こります。

- 旅行者下痢症:発展途上国などで生水を飲んだりすると、その中に含まれている弱毒性の細菌により下痢を起こすことがあります。現地の人には耐性があるため発症せず、旅行者だけに起こる下痢です。

- 病原性大腸菌O-157

- 赤痢、コレラ

その他

- すい臓の機能障害

- からだが冷えたとき

- ストレス:特に不安感

下痢の対策と治療

下痢の時の食事

下痢を起こした場合、その発生の原因となっていたものをすべて排出し、腸管内を空にすることが先決です。ですから食事は控えた方がよいでしょう。

食事をとる場合には少量にし、消化の悪い食品や腸管を刺激する食品の摂取はできるだけ控えましょう。ただし食事は控えても水分補給は十分にするようにしましょう。

脱水対策

下痢によって体内から急激に水分や電解質が失われるので、まずその補給が必要になります。補給には、ナトリウムやカリウムといった電解質が含まれている天然果汁のジュース類、スポーツドリンクなどが適しています。とくに乳幼児や高齢者では、下痢が続くと脱水症を起こしやすいので、下痢を安易に考えずに、十分に気をつけましょう。

下痢の治療

下痢の治療として次のような薬物療法があります。

- 下痢の原因が機能的なもの、腸管の運動によって起こっている場合:

下痢止め薬、抗コリン薬(ぜん動運動と腸管からの水分の分泌を抑える) - 原因が病原性細菌による場合:

乳酸菌を含んだ薬(腸内細菌のバランスを整えます) - その他の薬:

ポリカルボフィルカルシウム剤(水分をゲル状にして腸内の通過時間を遅らせます)

過敏性腸症候群とは・・・

ストレスが原因かもしれません。

不安や緊張といったストレスが原因で、腹痛や便通異常(下痢や便秘)が起こることがあります。これは過敏性腸症候群といわれ、多忙な人やストレスに弱い人、若い女性に多いという傾向があります。

生活上の注意としては、規則正しくゆとりのある生活を送ることと、バランスのとれた食事を心がけることなどがあげられます。そして最も重要なことはストレスをためないようにすることです。

以上のことに気をつけても症状がよくならないときや、日常生活に支障をきたすほどの症状がある場合には、消化器科や心療内科などを受診しましょう。

※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。

※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。