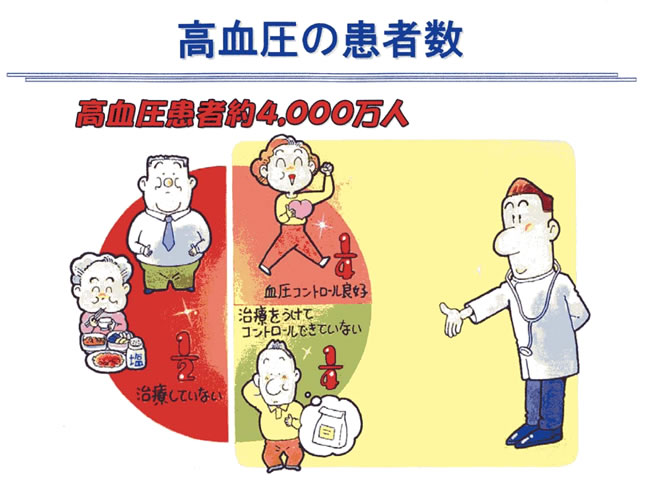

現在、日本には約3,300万人の高血圧患者がいると推定されています。

これは成人人口の3分の1に相当します。高血圧の治療には、生活習慣の改善や薬の服用が必要になりますが、それぞれの治療効果を知る上で、家庭血圧測定は有用な手段になります。

高血圧とは

長い間、血圧の高い状態が続くことによって、脳や心臓、血管などの臓器が痛んで、脳卒中や心臓病、腎臓病などを起こしやすくする全身性の病気です。

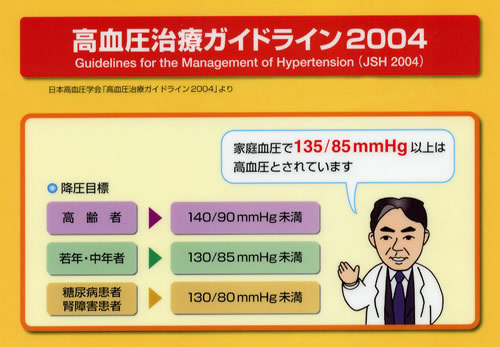

最近の基準では、外来血圧が140/90mmHg以上、家庭血圧が135/85mmHg以上であれば、高血圧と診断されます。糖尿病もある場合には、外来血圧が130/80mmHg以上あれば治療を行うことが必要です。(イラスト1)(イラスト2)

最近の研究から、病院で測った外来血圧が正常でも家庭血圧が高いと(135/85mmHg以上)、心臓病や脳卒中の起こる危険性は高いままであることが分かってきました。この状態を仮面高血圧と呼んで注意を促しています。(イラスト3)

従来から病院で測る外来血圧が高く、家庭血圧が正常な血圧を白衣高血圧と呼んできました。

心臓病や脳卒中の起こる危険性は白衣高血圧では正常血圧と比較して約1.2倍でそれほど高くないことが分かってきました。しかし、白衣高血圧であっても外来血圧が140/90mmHg以上であれば、治療を受けることが勧められます。

外来血圧も家庭血圧も高いコントロール不良な人は、心臓病や脳卒中の危険性が高いことは言うまでもありませんが、仮面高血圧も同じように危険性が高いことが注目されます。

早朝高血圧は要注意!(イラスト4)

血圧は、起床前から徐々に上昇し始めます。これは体が目覚めるために準備を行うからです。

高血圧の方では、早朝の血圧がとくに高くなりやすく、早朝高血圧と呼んでいます。

早朝は血管が破れたり、血栓ができやすい時間帯です。そのため、早朝は脳卒中や心筋梗塞などで発作を起こしやすい時間帯といわれています。

実際に、脳卒中や心筋梗塞は早朝に多く発症し、この引き金になっているのが早朝高血圧といわれています。

家庭血圧を測りましょう

このように家庭血圧を測ると、私たちの健康状態に関するさまざまな情報を得ることができます。

脳卒中や心筋梗塞の予防のためにも、朝と晩に少なくとも1回ずつ血圧を測るようにしましょう。そして測定した血圧は記録し、主治医にみてもらいましょう。

さまざまなタイプの血圧計が市販されていますが、上腕で測るタイプの血圧計がより正確とされ勧められています。血圧を測る時は、椅子に座り、腕帯が心臓の高さになうように枕など使って調節して下さい。

血圧を測る時間としては、朝と夜が勧められます。朝は、起きてから1時間以内に、排尿をすませてから測ります。朝食を食べる前(薬を飲む前)に、1~2分座って安静にしてから測ります。

夜は、就寝前に同様にしてから測ります。

排尿直前や入浴直後、運動直後、食事直後などは、血圧変動が大きいため測定を避けましょう。

血圧が測るたびに大きく異なる時は、数回測ってある程度安定してきたところで、最終測定値を記録しておきましょう。血圧測定時に大きく深呼吸をしたり、手を強く握りしめる人がいますが、血圧が変動することになりよくありません。

中には血圧のことばかり気にしすぎて、何回もくり返して血圧を測る人がいます。測りすぎはかえってよくありません。あまり血圧を気にしすぎないことも大切です。

◎思うように下がらない高血圧、手に負えない高血圧「治療抵抗性高血圧」のコーナーもご覧下さい。

※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。

※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。