分かっているようで分かりにくいのが中性脂肪です。

ここでは中性脂肪と脂質異常症について、自験例をもとに概説します。

中性脂肪の落とし穴

日常診療では中性脂肪が 1000mg/dL を超える例を稀ならず経験します。中性脂肪が 1000mg/dL(別な報告によれば 500mg/dL以上)を超えると急性膵炎を起こしやすくなることが指摘されています。

中性脂肪がこのような異常高値を示す場合、LDL-コレステロールが 100mg/dL 以下の低値を示すことがしばしばみられます。LDL-コレステロールが低値を示すため、中性脂肪高値と動脈硬化を結びつけることが困難になります。

ここに「中性脂肪の落とし穴」があると考えています。

| 中性脂肪の「落とし穴」(44歳 男性) この2年間に左椎骨動脈閉塞 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020/8/7 | 2019/5/31 | 2018/5/24 | ||||

| 総コレステロール | 279 | 286 | 301 | |||

| HDLコレステロール | 40 | 35 | 36 | |||

| LDLコレステロール | 16083 | 88 | ||||

| 中性脂肪 | 5611182 | 1355 | ||||

| (パルモディア®) | ||||||

| レムナント(30以下) | 79 | 168 | 177 | |||

| non-HDL(150以下) | 239 | 251 | 265 | |||

| コレステロールは中性脂肪の量により、 LDLとレムナントの間を移動することに注意します |

||||||

表1は自験例です。44歳の男性ですが、中性脂肪TGが 1000mg/dL の異常高値を示しましたが、LDL-コレステロールは 100mg/dL 以下です。脳神経外科を同時に受診しており、脳MRI/MRAを定期的に受けています。

2018年から2020年の間に左椎骨動脈閉塞を発症し、担当医からはLDL-コレステロールが低いのにどうして動脈硬化病変が進行したか不明だと説明を受けたそうです。

2019年5/31から、当院で中性脂肪の上昇に対して治療を開始しました。2020年8/7には中性脂肪が 561mg/dL に低下しましたが、LDL-コレステロールは 83mg/dL から 160mg/dL に上昇しました。

中性脂肪を下げることにより、LDL-コレステロールが上昇したわけですが、ここに中性脂肪の役割を考えるヒントが隠されています。

日本動脈硬化学会では「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版」の中で、non-HDLコレステロールを脂質異常症診断基準のパラメーターの一つに加えました。このケースの場合、non-HDLコレステロールは2年間の間、ほぼ同程度に高値であることが分かります。

Non-HDLコレステロールは、「HDL-コレステロール以外のコレステロール」と言い換えることができ、「動脈硬化を起こしやすいリポ蛋白」の総称です。

椎骨動脈閉塞の一因になった可能性が考えられます。

Non-HDLコレステロール=動脈硬化惹起性リポ蛋白

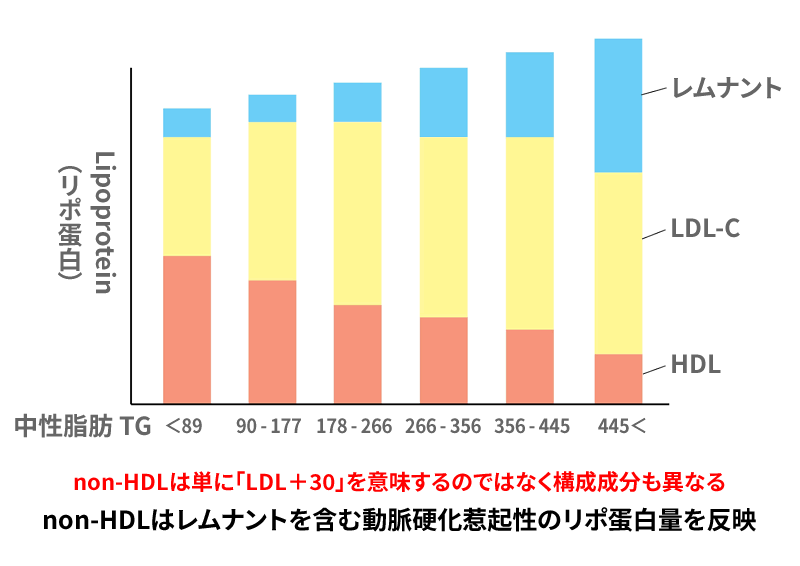

表2の縦軸はリポ蛋白の組成を示します。中性脂肪TGの量が増えるにつれて(横軸)、リポ蛋白の組成が異なることを示しています。

中性脂肪が増えるとリポ蛋白の中で、「レムナント」と呼ばれるリポ蛋白が増えていきます。レムナントはLDLとHDL以外のリポ蛋白を指します。

ここでは、中性脂肪TGが 455mg/dL 程度までしか表されていません。中性脂肪が 455mg/dL くらいまではLDL-コレステロールは影響を受けず、HDL-コレステロールが減少することが示されています。

中性脂肪が 500mg/dL を超えるようになると、徐々にLDL-コレステロールが減少しレムナントが増加することが推測できます。その理由について考えましょう。

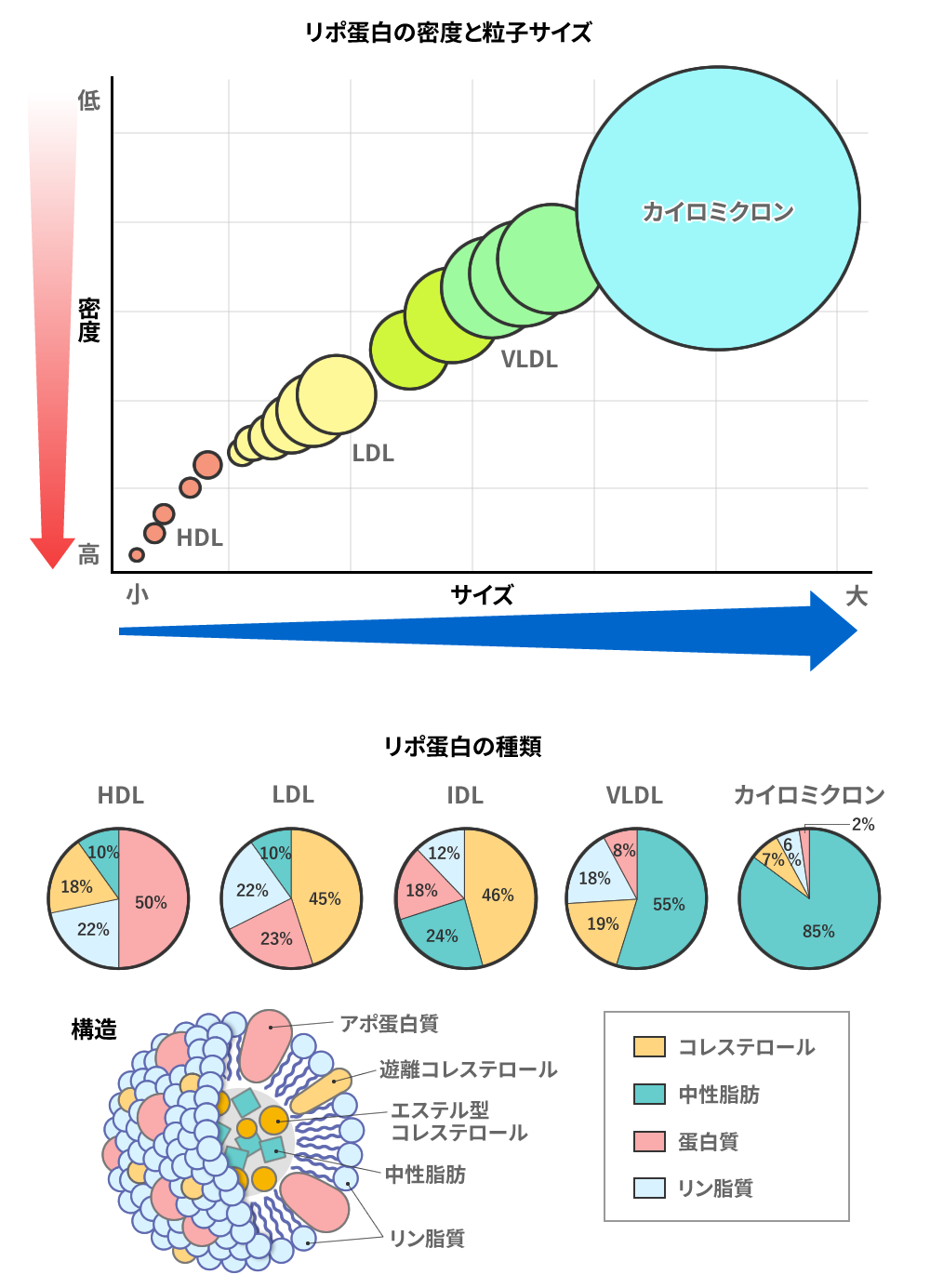

リポ蛋白は密度と粒子サイズにより、HDL、LDL、IDL、VLDL、カイロミクロンと変化します。

図3の下段からは、HDLからカイロミクロンと粒子サイズが大きくなるにつれ、中性脂肪の組成が多くなることが分かります。

図3の上段からは、中性脂肪が多くなるにつれ粒子サイズが大きくなり、HDLやLDLが減少し、VLDLやカイロミクロンなどが増加することが推測できます。

つまりLDLやHDLに含まれるコレステロールがレムナントであるVLDLやカイロミクロンに移行することが分かります。

Friedwald計算式から分かること

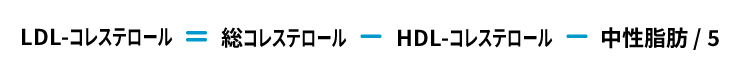

LDL-コレステロールは Friedewald式 で計算できます:

(中性脂肪の値が 400mg/dL 以上の場合は正しく計算できません)

この式からも中性脂肪が増加すると、LDL-コレステロールが減少することが分かります。減少したLDL-コレステロールは、レムナントのコレステロールに移行したわけです。

「中性脂肪が 400mg/dL 以上は正しく計算できない」という注釈がつきますが、これから中性脂肪が 400mg/dL くらいまでは、LDL-コレステロールは中性脂肪の影響を受けにくいとも言えます。

- 中性脂肪が 400mg/dL くらいまでは、LDL-コレステロール値で正しく評価できる

- 中性脂肪が 500mg/dL を超えると、LDL-コレステロールが過小評価される可能性があり、non-HDLコレステロールで評価することが重要

- 中性脂肪高値により治療を開始する時には、中性脂肪が改善するにつれてLDL-コレステロールが上昇してくる可能性を予測しておく。場合によっては、中性脂肪治療後にスタチン投与が必要となる

Non-HDLは分かりにくい!?

健康診断でnon-HDLが表示されることが多くなりましたが、必ずしも正しく理解されているとは思えません。

Non-HDLコレステロールは「動脈硬化惹起性リポ蛋白」という点ではたいへん理解しやすいのですが、正常値がLDL値によって変化するという点が患者に説明する上で困難を伴います。

「Non-HDLコレステロール=LDL-コレステロール+30」とされます。このことはレムナントの正常値は 30mg/dL 以下と言い換えることが可能です。

したがって、 「レムナント=総コレステロール-LDL-HDL」を計算して、30以下であれば正常と説明した方が患者は理解しやすいです。

私は患者には「レムナント」のことを「残りの悪玉コレステロール(第三のコレステロール)」と説明しています。Friedwald計算式からも明らかですが、中性脂肪が正常値とされる 150mg/dL を超えれば、レムナント>30となります。

ポイント中性脂肪が 150mg/dL を超えると、レムナントコレステロールは30以上となり、non-HDLコレステロールも基準を超えて高くなり始める。

中性脂肪をみれば、non-HDLが高いかどうかすぐ分かる!

small dense LDLとは

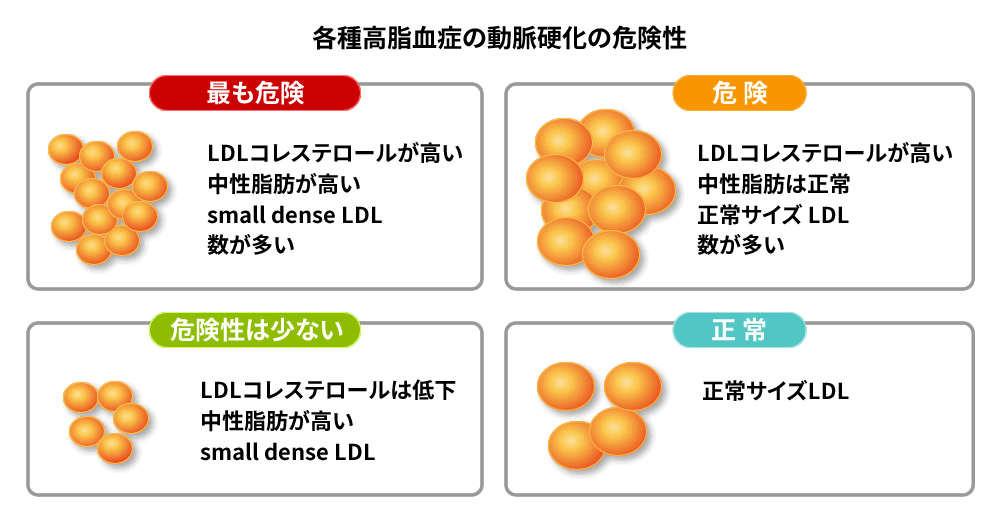

中性脂肪が高くなると、レムナントやnon-HDLコレステロールが増加して動脈硬化が進行することを説明しました。中性脂肪はLDLのサイズそのものにも影響を与えて、動脈硬化を起こします。

LDLの中でも小型で比重の高いLDLは、small dense LDLと呼ばれ、酸化されやすく、動脈壁内に透過しやすいため、正常サイズのLDLよりも強力に動脈硬化を引き起こすことが分かっています。 このためをsmall dense LDLを「超悪玉」と呼んでいます。

この図は一見すると分かりやすいのですが、一方では誤解を生じやすいと思います。なぜなら今まで述べた通り、中性脂肪が高くなるとLDL-コレステロールが過小評価される可能性があるという点です。

この図が有用なのは、中性脂肪が少なくとも 400mg/dL くらいまでに収まっているときでしょう。

中性脂肪TGと動脈硬化との関係

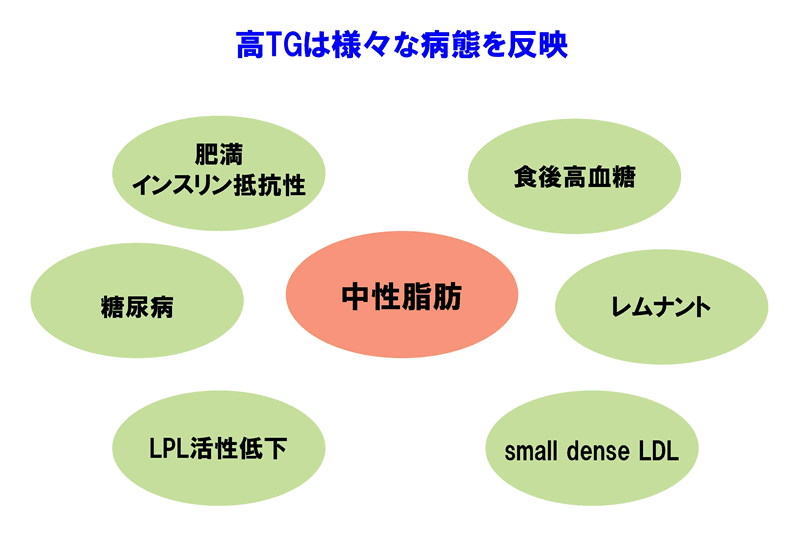

高TG血症は、この表にあるような様々な病態を反映しています。この表の肥満/インスリン抵抗性にも関係しますが、中性脂肪は内臓脂肪の形成にも関与し、炎症性サイトカイン放出を介して冠動脈硬化症の進展にも関与しています。

※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。

※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。