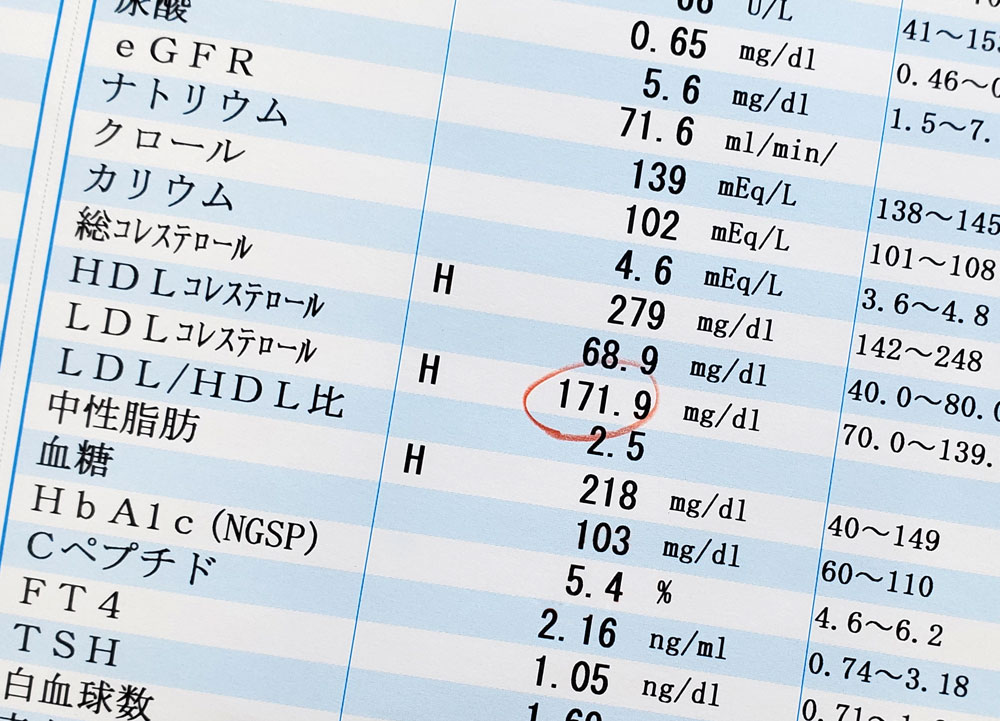

この写真は皆さんが健診結果でよく目にする血液の検査結果です。

今回の話題はここにある中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロールについてです。HDLは善玉、LDLは悪玉と呼ばれます。

はじめに

今回の話題について

第一に、HDLコレステロールのコレステロールも、LDLコレステロールのコレステロールも同じ物です。それではLDLやHDLって何なのでしょう。

第二に、善玉HDL以外のすべてのコレステロールは動脈硬化の原因となると考えられていて、最近では「non-HDLコレステロール つまりHDL以外のコレステロール」と呼ばれています。

第三に、善玉HDLコレステロールは多ければ多いほど良いのでしょうか?

実はそうではないことが、最近明らかになってきました。悪玉HDLが存在することが明らかになってきました。

第四に、LDLは悪玉として有名ですが、超悪玉LDLが存在します。最近では超悪玉LDLが動脈硬化の主な原因と考えられています。

第五に、コレステロールと中性脂肪の性質は異なります。しかしお互いに影響し合って動脈硬化の原因になります。

このようなことは意外と知られていないことばかりです。今回はこれらの話題について簡単に述べましょう。

コレステロールの動き

コレステロールの合成と摂取

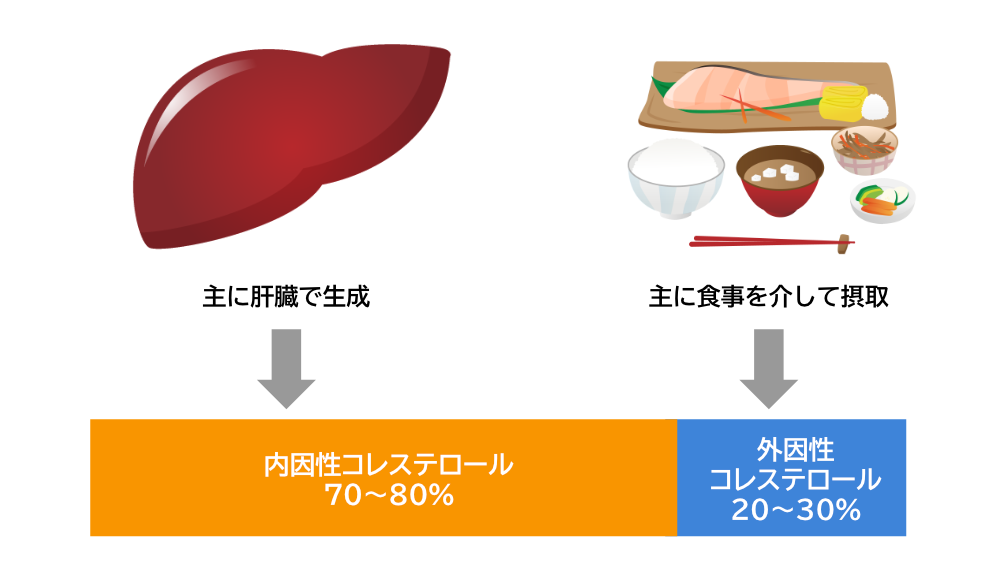

コレステロールには、肝臓で合成される内因性コレステロールが70%~80%、食事を介して摂取される外因性コレステロールが20%~30%あります(図2)。

日本人は欧米の方ほど肉や油物を食べる機会は多くはないでしょう。したがってコレステロールが高い日本人は、肝臓で作られる内因性コレステロールが多くなっています。

日本人では食事の注意だけでは、コレステロールを下げるには限界があることが分かります。

食事中のコレステロールはすべて吸収されますか?

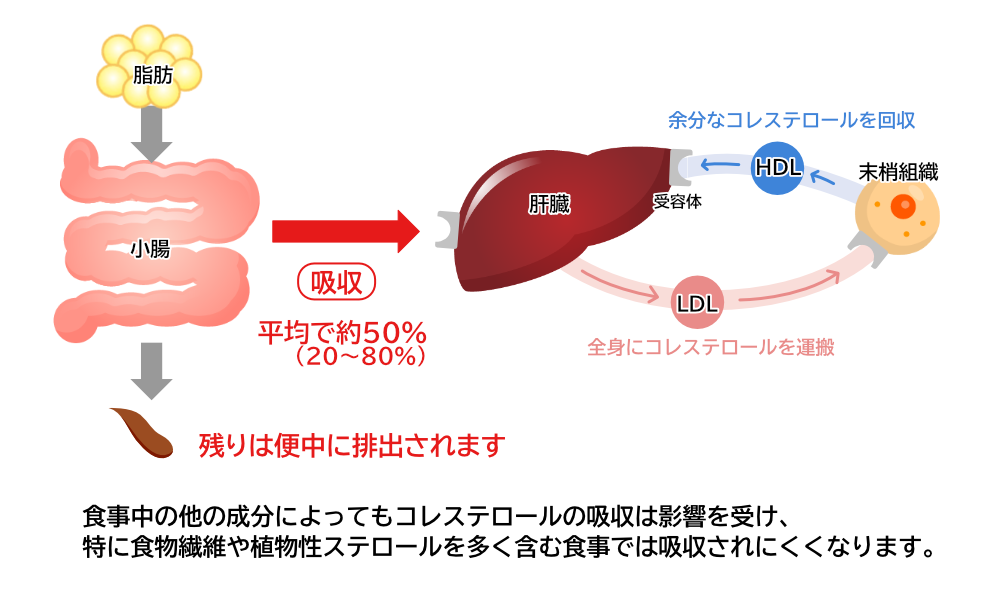

食事中に含まれるコレステロールが小腸で吸収される割合は、20%~80%と幅がありますが平均で約50%です。残りは便で排出されます(図3)。

食事中の食物繊維や植物性ステロールを多く含む野菜や果物、穀物などの食品や植物油 ではコレステロールが吸収されにくくなります。

これらの食品はコレステロールを下げるには大切な物です。健康のためにはできるだけ多く摂りたい食品です。

*植物ステロールは植物性食品(野菜や果物、穀物など)や植物油に含まれている成分です。植物ステロールとコレステロールはどちらも脂質の一種ですが、植物ステロールは植物の細胞膜構成成分であり、コレステロールは動物の細胞膜構成成分です。

コレステロールは体内で吸収されることに対し、植物ステロールはほとんど吸収されません。 植物ステロールは植物油の抽出工程で得られます。

吸収されたコレステロールの動き

小腸で吸収されたコレステロールはどのように体の中を動くのでしょうか?

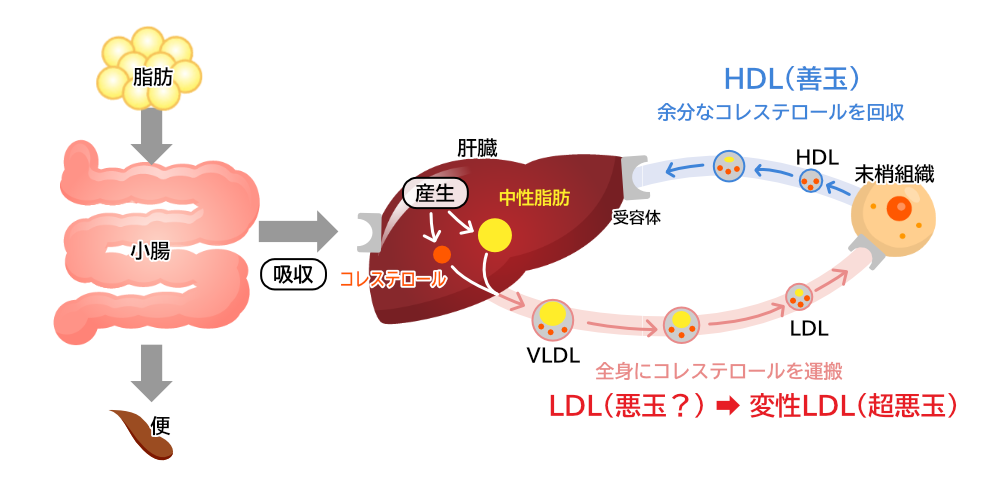

食事として吸収されたコレステロールはまず肝臓に運ばれます。それとは別に、肝臓ではコレステロールが新しく作られます。食事のコレステロールは全体の20%~30%、新しく肝臓で合成されるコレステロールは70%~80%であることをすでに述べました。

これらのコレステロールは合わさって一つになり、肝臓の中で中性脂肪と結びついてVLDLという一つの塊となります。肝臓を出るとすぐにVLDLからLDLという新しい塊が合成されます。LDLという塊にはコレステロールが多く含まれ、コレステロールを全身に運ぶ働きがあります(図4)。

LDLは悪玉と呼ばれますが、体に必要なコレステロールを全身に運搬する運び屋であって、この時点では決して悪玉ではありません。コレステロールは細胞膜の重要な構成成分であるだけでなく、男性ホルモンや女性ホルモン、ステロイドホルモンなどの原料になります。

一方、LDLは血管にもコレステロールを供給しています。血管に運ばれたコレステロールには細胞膜を作るために必要なものもありますが、余分なコレステロールは血管にたまって動脈硬化を起こす原因になります。動脈硬化という病気を起こすLDLが存在することから、すべてのLDLが悪玉と呼ばれるようになりました。

しかし実際にはLDLそのものが動脈硬化を起こすのではなく、LDLがさらに変化した変性LDLが動脈硬化を起こすことが分かってきました。したがって、変性LDLが超悪玉LDLの本体なのです。超悪玉LDLについては、後半で説明します。

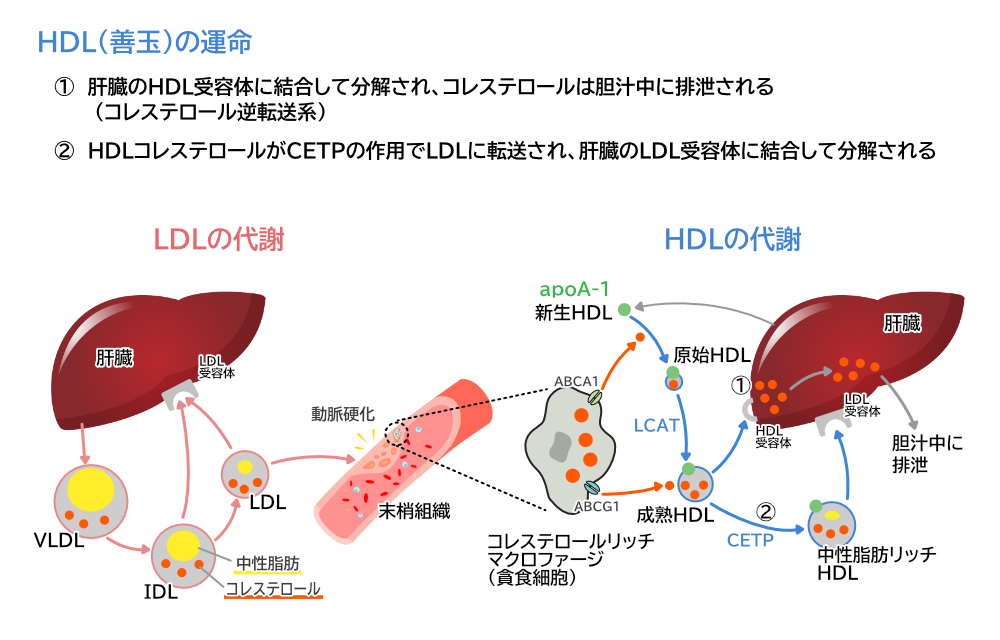

コレステロールはLDLによって全身に供給されるのですが、一方的にコレステロールが供給され続けると供給過多となり、余分なコレステロールを組織から取り除くことが必要になります。この働きを担うのがHDLという運び屋です(図4)。

HDLが余分なコレステロールを取り除くことから善玉と呼ばれるようになりました。HDLによって取り除かれたコレステロールは肝臓に運ばれていき、再利用されたり便中に排泄されたりします。

LDL・HDL = 運送トラック

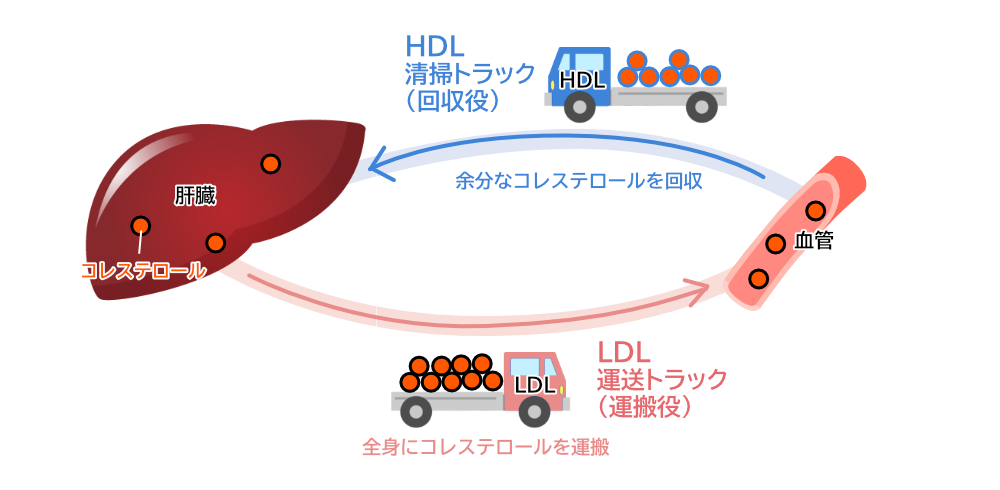

LDLは肝臓から全身の組織にコレステロールを運ぶ運び屋、すなわち運送トラックです。

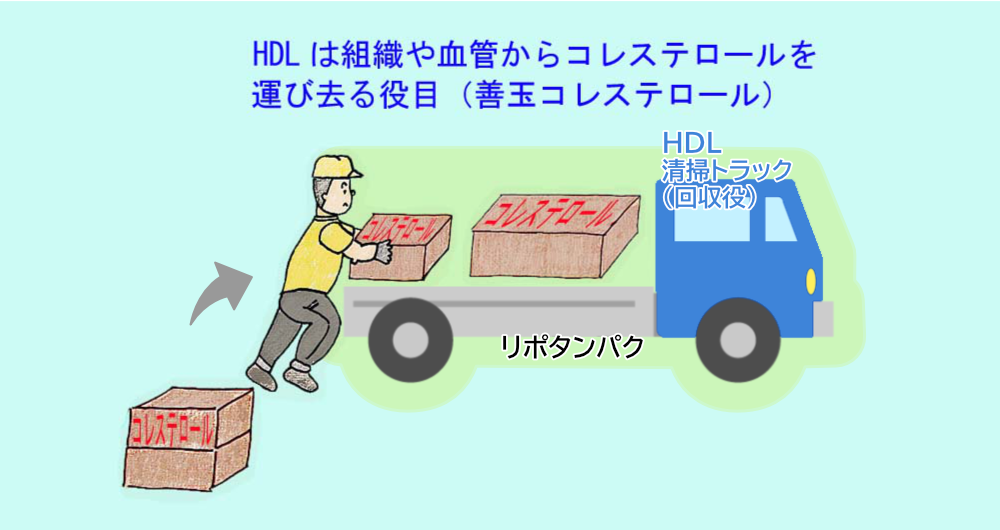

HDLは全身の組織から余分なコレステロールを回収する運送トラックです。

このような運送トラックが必要な理由の一つは、コレステロールや中性脂肪は単独では血液に溶けることができないからです(図5)。

LDLコレステロールとは

LDLはコレステロールを全身に運ぶ運送トラックです。その荷台にはコレステロールや中性脂肪などが積まれていますが、主な積み荷はコレステロールです。積み荷のコレステロールをLDLコレステロールと呼びます。

このように水に溶けないコレステロールや中性脂肪の運搬には運送トラックが重要なことが分かります。運送トラックのことをリポタンパクと呼びます。

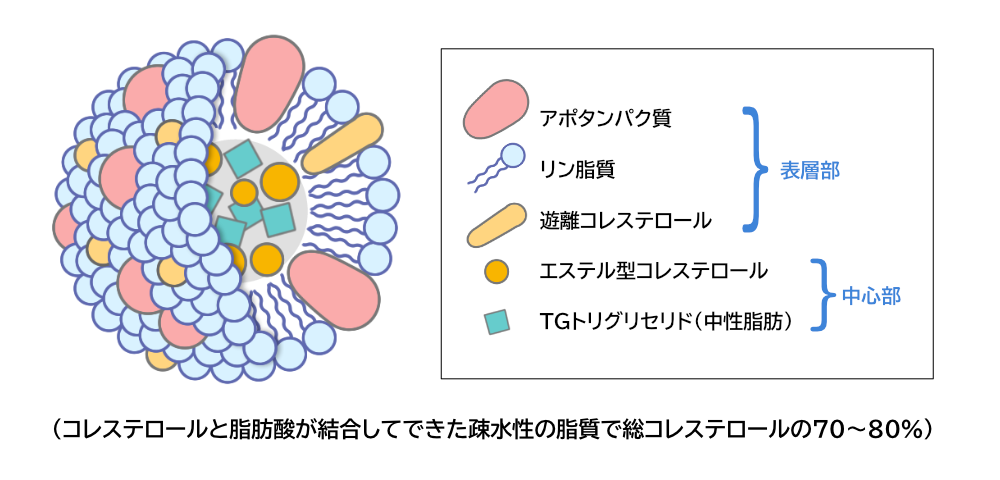

リポタンパクの構造

リポタンパクはいろいろな脂質が血液に溶けるように工夫された粒子であり、コレステロールや中性脂肪の他、リン脂質やタンパク質が含まれています。

リポタンパクは大きさと密度、重さにより、LDLやHDLのほか、IDLやVLDL、カイロミクロンなどに分類されます。図7がリポタンパクの構造です。

繰り返しますが、悪玉LDLや善玉HDLはリポタンパクという運送トラックのことです。善玉コレステロールや悪玉コレステロールはリポタンパクという運送トラックにより運ばれる荷物の一つです。悪玉LDLや善玉HDLのコレステロールには変わりはありません。

HDLコレステロールとは

善玉HDLは組織や血管からコレステロールを回収して運び去る役目があります。最終の目的地は肝臓です。HDLの荷台にはコレステロールが乗っています。積み荷のコレステロールをHDLコレステロールと呼びます。

HDL(善玉)コレステロールは多いほどよいですか?

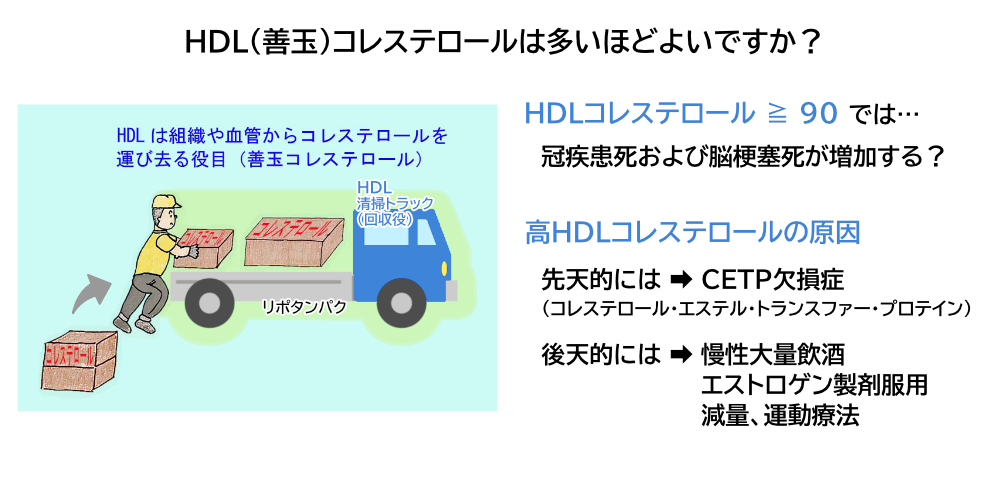

さてHDLのコレステロールは多ければ多いほどよいのでしょうか?

HDLというトラックの荷台に、コレステロールという荷物が山積みされていると、運ぶ途中に荷台からコレステロールという荷物がこぼれて落ちてしまうのではないかと心配されます。すなわちコレステロールを血管にばらまいてしまう恐れがあります。

あまり一般的ではありませんが、最近の知見ではHDLコレステロールが正常上限の90を超えると、心筋梗塞や脳梗塞が増えることが明らかになりました。

血液検査をみていますと、HDLが90以上の人は意外に多くみかけます。これらの多く人は生まれつきCETPというタンパクが欠損していることが知られています。後天的には、多量に飲酒される人にもHDL高値が多くみられます。

これらの事実からは、HDLにはどうやら善玉だけでなく悪玉HDLがあるのではないかという疑問がわいていきます。

善玉HDLと悪玉HDLとは

善玉HDLと悪玉HDLについて簡単に説明します。

肝臓を出発点として、コレステロールと中性脂肪などの荷物はVLDLという大型トラックで運ばれます。次に血液中でLDLという小型トラックに変わります。LDLという小型トラックにはコレステロールが山積みされています。

LDLは小型トラックのため細い道にも入りやすく、全身の血管にコレステロールを運ぶことができます。

LDLのコレステロールは、血管ではマクロファージという白血球にどんどん取り込まれて動脈硬化の病巣を作ることになります。マクロファージは貪食細胞とも呼ばれますが、コレステロールなど体に必要のない異物をむさぼり食うように取り込む働きがあります。こうしてコレステロールが血管に蓄積して、動脈硬化が形成されていきます。

次にHDLの出番となります。このコレステロールでおなかいっぱいになったマクロファージ、貪食細胞という白血球からは、HDLの赤ちゃんが生まれます。赤ちゃんHDLはマクロファージからコレステロールをどんどん取り込みながら子供のHDL、ついで大人のHDLと成長していきます。この成長の間に血管からコレステロールを除去してくれるため、HDLが善玉と呼ばれるようになりました。

ここで問題なのは、コレステロールを取り除く働きのある善玉HDLは、ここの大人のHDLまでなのです。大人のHDLも中年となり、中性脂肪にとんだ老人HDLになると、コレステロール除去作用がなくなるだけでなく肝臓に運ばれて悪玉LDLの原料のコレステロールに再利用されることが分かってきました。この中年HDL、老人HDLは悪玉HDLと考えられています。

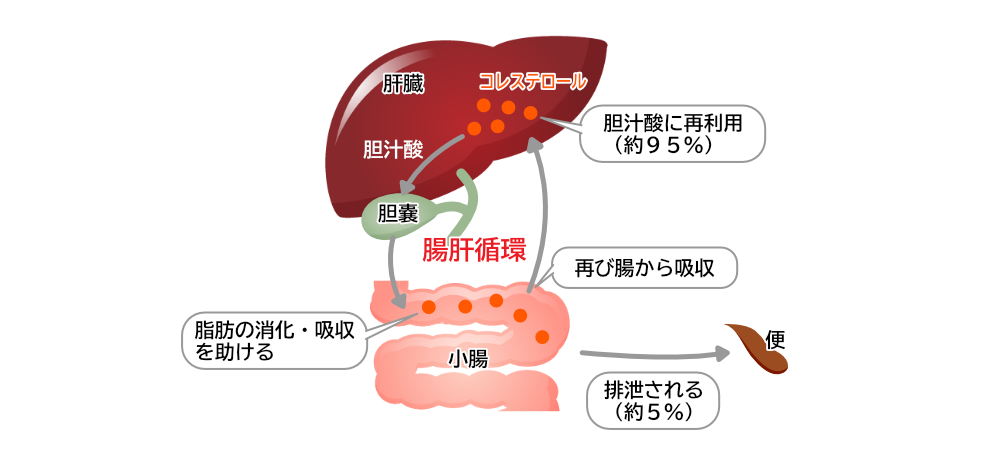

余分なコレステロールはどうなるのか?

肝臓では余分なコレステロールは、胆汁酸となって胆管から排泄されます。胆汁は胆嚢で濃縮された後、食事を摂取すると小腸に分泌されます。

胆汁酸は小腸では食事中の脂質を吸収する手助けをしながら、ほとんどが再び肝臓に吸収されます。残りの胆汁酸は糞便中に排泄されて捨てられます。

動脈硬化の進展

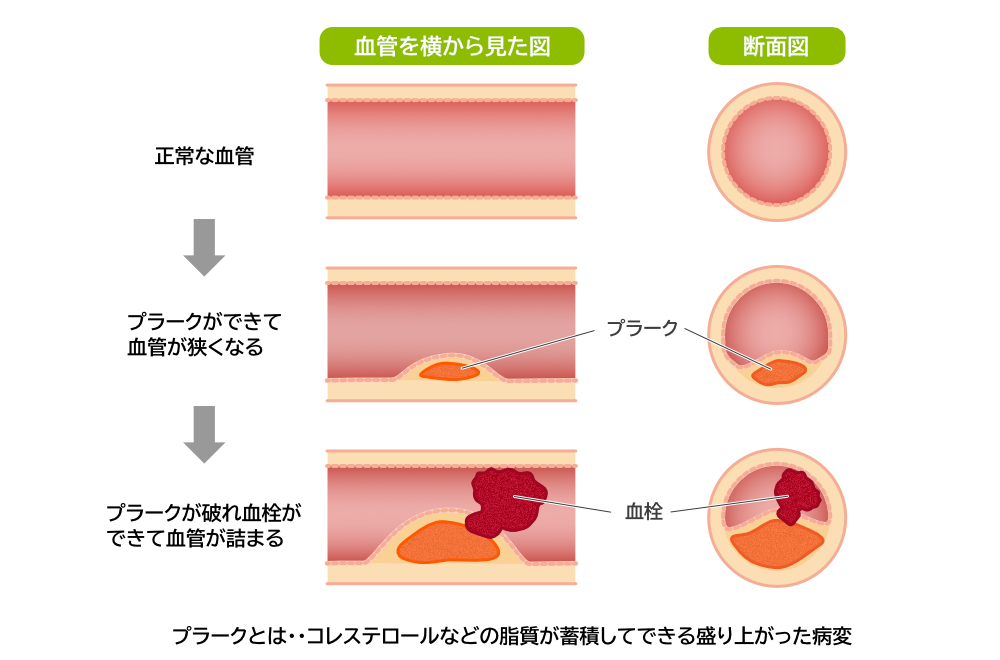

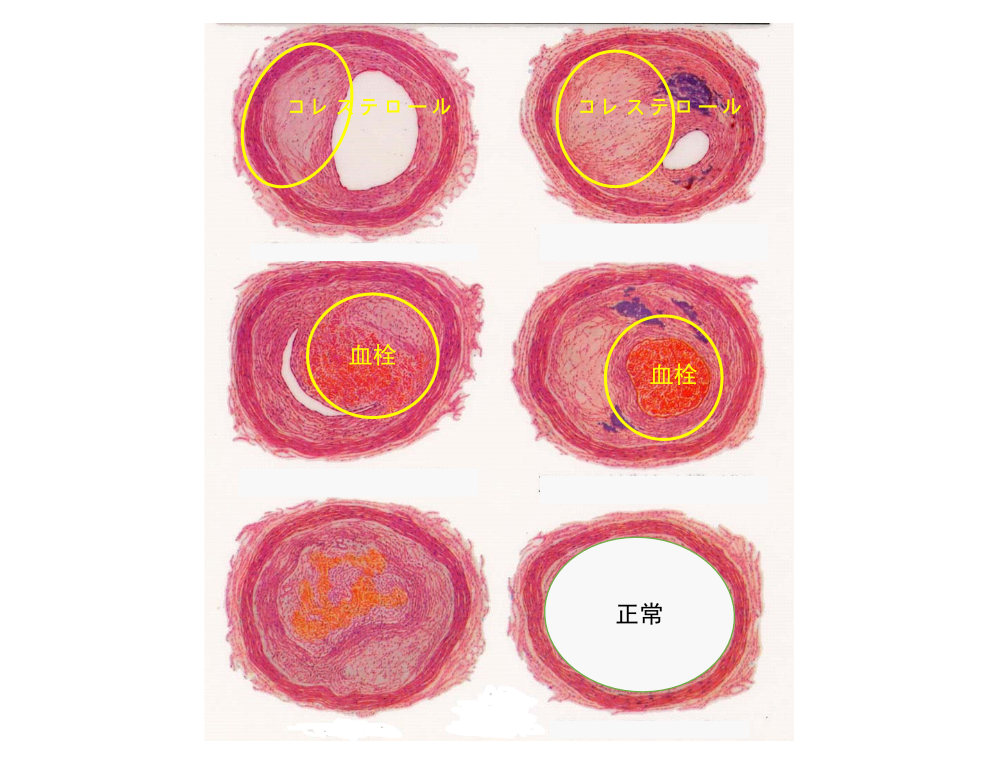

図12は、動脈硬化が進展していく様子です。

上段は30歳頃までの正常な血管です。中段にあるように、35歳を過ぎる頃から誰でも動脈硬化が少しずつ起こってきます。

健康な人でも90歳から100歳頃になりますと、下段にあるように高度の動脈硬化が必ず見られます。このようにどんなにお元気な人でも、動脈硬化で寿命を迎えることになります。

図13は、心臓の血管に起こった実際の動脈硬化の様子です。

右下は正常の血管です。白く空いたところは血管の内腔で、血液が流れています。

動脈硬化が原因で起こる病気

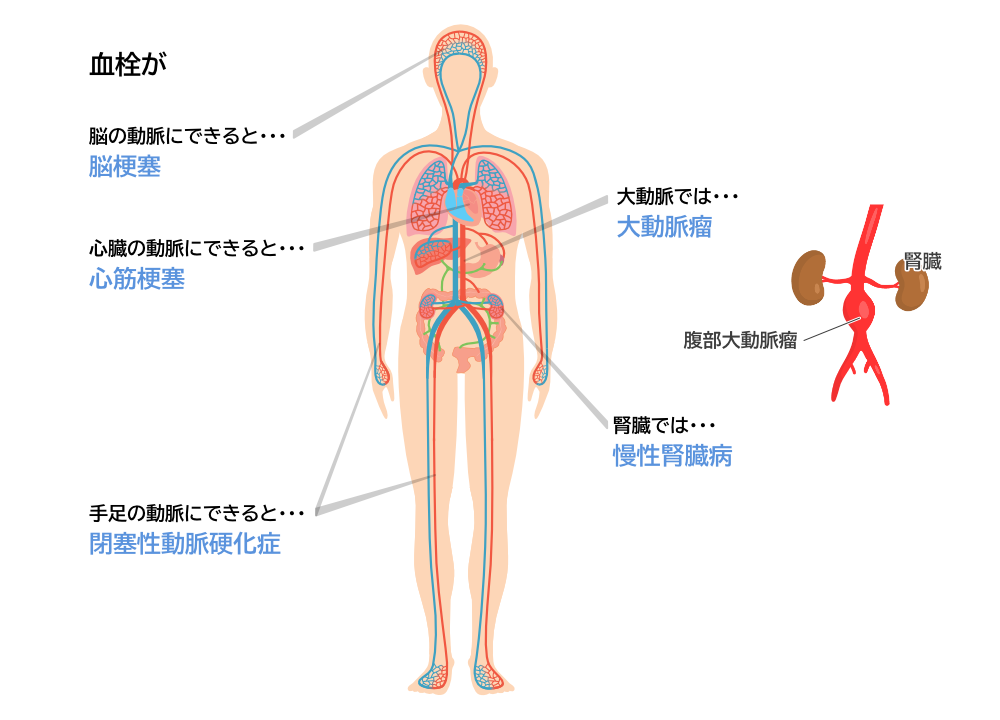

動脈硬化が原因で起こる病気の例です。(図14)

脳では脳梗塞、心臓では狭心症や心筋梗塞、足では閉塞性動脈硬化症という病気を起こします。その他、腎臓では慢性腎臓病という動脈硬化の病気が起こり、腎臓の働きが悪くなります。

大動脈では動脈瘤という病気の原因になります。

なぜ血液中のLDL(悪玉)コレステロールが多くなるのか?

なぜ血液中の悪玉LDLが多くなるのでしょうか?

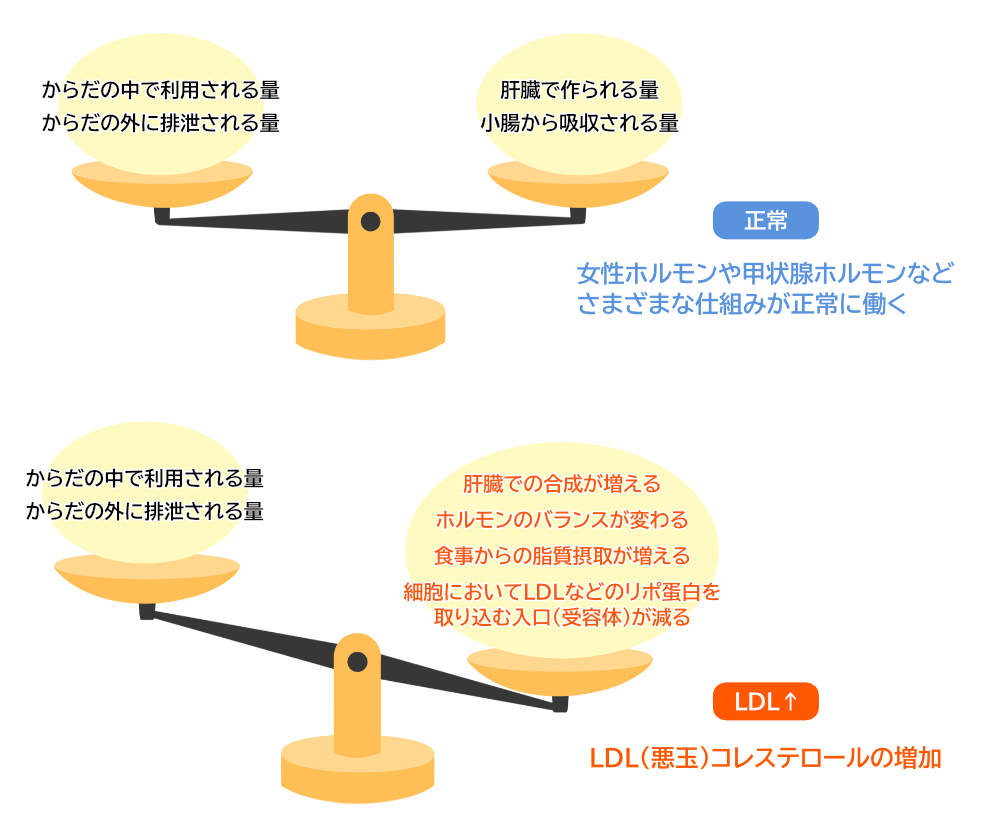

正常では図15の上段のように、肝臓で作られるLDLと食事として吸収されるLDLは、体で利用されるLDL、排泄されるLDLとバランスが取れています。

下段にあるように、こちら側の量が増えると、悪玉LDLが増えることになります。最も重要な原因は、肝臓でのLDLの合成が増えることで、これには体質が大きく関係しています。

女性では更年期を迎えて女性ホルモンが少なくなると、悪玉コレステロールが増えます。甲状腺ホルモンが不足すると、悪玉コレステロールが増えます。

また肉や油物、スナック菓子などが多くなると、悪玉コレステロールが増えます。

LDL(悪玉)コレステロールを下げる薬

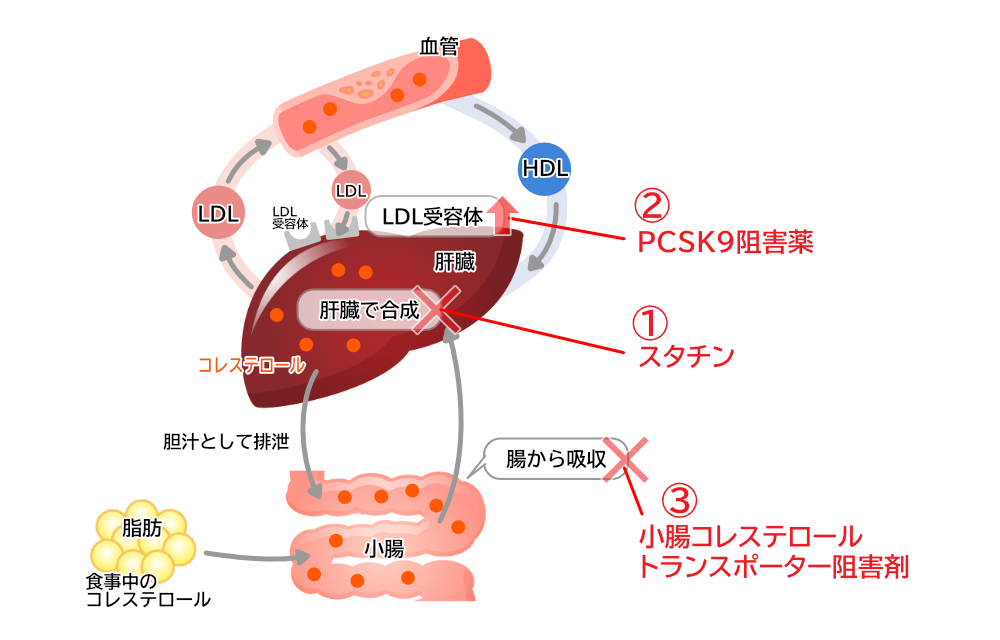

ここでは悪玉(LDL)コレステロールを下げる薬について簡単に説明します。(図16)

肝臓でコレステロールが作られます。肝臓のコレステロールの合成を抑える薬が①スタチンと呼ばれるもので、悪玉コレステロールが高い人が普通に内服している薬です。最もポピュラーな薬です。

血液中でコレステロールはLDLという運搬トラックで運ばれることをすでに話しました。

LDLのコレステロールは全身の組織に運ばれますが、LDLのすべてが利用されるわけではありません。LDLの多くは、組織で利用されないでこのように再び肝臓に戻ってきます。肝臓ではLDL受容体という専用の通り道を通って肝臓に取り込まれます。

LDL受容体という通り道が多くなればなるほど、肝臓に取り込まれるLDLが多くなります。その結果、血液中の悪玉LDLが減ることになります。

肝臓のLDL受容体を増やす薬が②PCSK9阻害薬という薬で新しい薬です。①のスタチンではLDLが下がりにくい人に使います。

食事中のコレステロールは小腸で吸収されます。小腸のコレステロール吸収を抑える薬が③小腸コレステロールトランスポーター阻害剤の薬です。これもよく使われる薬です。

コレステロールを下げるサプルメントも、小腸でコレステロールの吸収を抑える働きがあります。

コレステロールを下げる食事

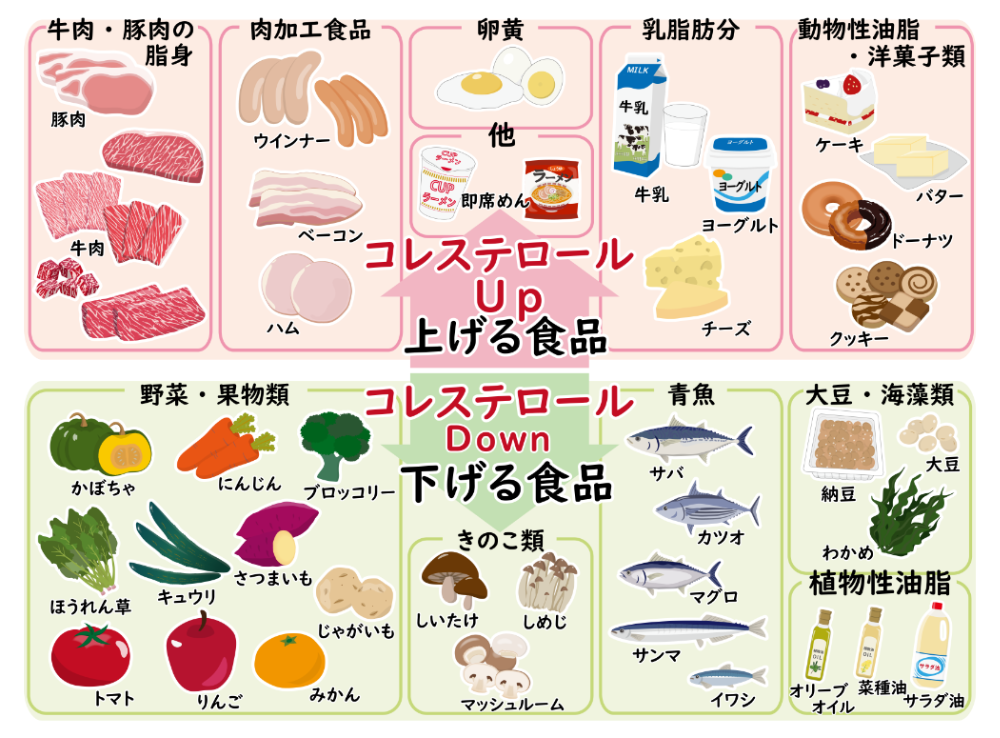

図17の上がコレステロールを上げる食品、下が下げる食品です。日本動脈硬化学会から「The Japan Diet」として公表されています。

野菜・果物類、キノコ類、青魚、大豆・海藻類を多く摂りましょうという表です。ただし、和食の中には濃い味付けのものが多くあり、こうした食品は塩分が多くなりやすいことに注意が必要です。

「The Japan Diet」について詳しくは The Japan Diet 食生活を見直しましょう【日本動脈硬化学会】 をご参照ください。

コレステロールはいくらでも食べても大丈夫?

2015年2月にアメリカ農務省と保健福祉省から、食事でのコレステロール摂取制限は必要ないとの発表があり、また、日本でも厚生労働省による「日本人の食事摂取基準2015年版」ではコレステロール摂取の上限値がなくなりました。これは摂取したコレステロールが血液中のコレステロール値に与える影響には、個人差が大きく、どれだけまで大丈夫という数字が出せないためです。

したがってコレステロールはどれだけとっても大丈夫という意味ではありません。

現在、高血圧や糖尿病、喫煙など他の動脈硬化疾患の危険因子をお持ちでなく、LDLコレステロール値が高くない方は、現在の食事内容でコレステロールを制限する必要はありません。

しかしながら、飽和脂肪酸はLDLコレステロール値を増やすことが知られています。

コレステロールを多く含む動物性食品は同時に飽和脂肪酸も多く含みますので、このような動物性食品を摂りすぎないことをお勧めします。

上記のアメリカの発表でも、日本人の食事摂取基準でも飽和脂肪酸の制限を設けています。

そしてLDLコレステロール値が高い人についてはこれまでどおり、食事でのコレステロール摂取制限が必要であり、同時に飽和脂肪酸についても必要です。

現在、高血圧や糖尿病、喫煙などの動脈硬化の危険因子をお持ちでなく、LDLコレステロールが高くない人は、現在の食事内容でコレステロールを制限する必要はないでしょう。

LDLコレステロールが高い人、高血圧や糖尿病をお持ちの方、心臓病や脳梗塞などを持っている人では、悪玉LDLコレステロールを下げることはたいへん重要です。

- - -

次のページでは、動脈硬化の発症に中性脂肪がどれだけ重要な働きをしているかについてお話しします。

※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。

※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。