総論は「直感的な神経・筋疾患の診かた」に述べていますので、始めにご覧ください。

大脳は視覚、聴覚、知覚などのさまざまな感覚に関する情報を識別してそれに応じた運動を命じたり(一次機能)と、記憶や情動、認知という高度の精神作用(高次機能)とを担当しています。

これから述べる大脳の疾患は脳血管障害などと異なり病変が広範囲に及ぶため、一次脳機能障害だけでなく高次脳機能が関与した症状が出やすいことが特徴です。

直感的な高次脳機能障害

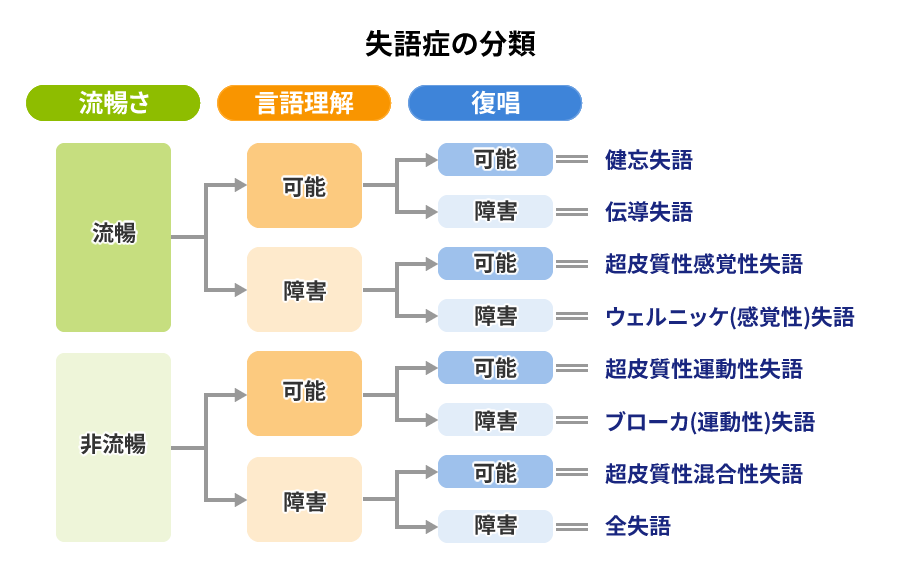

高次脳機能障害には、遂行機能障害、注意障害、記憶障害、行動と感情の障害、言葉の理解の障害、失語症、失認症、半側空間無視、病識欠落といった症状があります。

これらの高次脳機能障害の診断は一般医にとっては難しいのですが、診察室で診る機会が多いのは認知障害、精神障害、失行と失認、失語であり、これらの症状に限定すると高次脳機能障害に気がつきやすくなります。

失行と失認の診断はたいへん難しいですが、物の使い方が分からなくなった、道に迷いやすくなったなどの症状から疑うことができます。

感覚失語に関しては、一方的に話してばかり、でたらめが多いなど会話が成り立ちにくい場合には疑う必要があります。

代表的な大脳が関与する疾患

ここでは大脳が関与する疾患についてまとめました。あくまでも私見であることをお断りします。

| 疾患名 | ❶頻度 | ❷病因 | ❸特徴 | ❹症状と経過 |

|---|---|---|---|---|

| プリオン病 | 表2へ | 表3へ | 表4へ | 表5へ |

| クロイツフェルト・ヤコブ病 CJD | ||||

| ゲルストマン・ストロイスラー・ シャインカー病 GSS |

||||

| 致死性家族性不眠症 FFI | ||||

| 特発性正常圧水頭症 iNPH | ||||

| 急性散在性脳脊髄炎 ADEM | ||||

| 進行性多巣性白質脳症 PML | ||||

| 亜急性硬化性全脳炎 SSPE | ||||

| 脳炎 | ||||

| ヘルペス脳炎 | ||||

| 自己免疫性脳炎 | ||||

| 抗NMDA受容体脳炎 |

※この表では認知症、脳血管障害、脳腫瘍などの疾患は除いています。

次に、これらの疾患を ❶頻度 ❷病因 ❸特徴 ❹症状と経過 の4つに分けてまとめました。

❶頻度

| 疾患名 | ❶頻度 |

|---|---|

| プリオン病 | |

| クロイツフェルト・ヤコブ病 CJD | 100万人に1~2人 |

| ゲルストマン・ストロイスラー・ シャインカー病 GSS |

100万人に0.1~0.2人 |

| 致死性家族性不眠症 FFI | 日本では数家系 |

| 特発性正常圧水頭症 iNPH |

|

| 急性散在性脳脊髄炎 ADEM |

|

| 進行性多巣性白質脳症 PML | 最近の日本では0.9人/1000万人 |

| 亜急性硬化性全脳炎 SSPE |

|

| 脳炎 | |

| ヘルペス脳炎 | 年間100万人当たり1人、計300~400 例 |

| 自己免疫性脳炎 | 年間に約1,000名と推定 |

| 抗NMDA受容体脳炎 | 若年女性や小児、卵巣奇形種と関連 |

❷病因

| 疾患名 | ❷病因 |

|---|---|

| プリオン病 | 脳に異常なプリオン蛋白が沈着し、脳神経細胞の機能が障害 |

| クロイツフェルト・ヤコブ病 CJD | |

| ゲルストマン・ストロイスラー・ シャインカー病 GSS |

|

| 致死性家族性不眠症 FFI | |

| 特発性正常圧水頭症 iNPH | iNPHは認知症と診断された患者の約5%を占める |

| 急性散在性脳脊髄炎 ADEM | ADEMは炎症性脱髄疾患、

|

| 進行性多巣性白質脳症 PML |

|

| 亜急性硬化性全脳炎 SSPE |

|

| 脳炎 | |

| ヘルペス脳炎 |

|

| 自己免疫性脳炎 | 一部に、神経の細胞表面に発現している抗原(NSA)に対する抗NSA抗体が検出 |

| 抗NMDA受容体脳炎 | グルタミン酸という神経伝達物質の受容体の1つであるNMDA受容体に対する抗体 |

❸特徴

| 疾患名 | ❸特徴 |

|---|---|

| プリオン病 | |

| クロイツフェルト・ヤコブ病 CJD |

|

| ゲルストマン・ストロイスラー・ シャインカー病 GSS |

|

| 致死性家族性不眠症 FFI | |

| 特発性正常圧水頭症 iNPH | 歩行障害、物忘れ、トイレが間に合わない(尿失禁) |

| 急性散在性脳脊髄炎 ADEM |

|

| 進行性多巣性白質脳症 PML |

|

| 亜急性硬化性全脳炎 SSPE |

|

| 脳炎 | |

| ヘルペス脳炎 |

|

| 自己免疫性脳炎 | 本邦ではこれらの自己抗体を測定できる施設は少なく限られている(北里大学) |

| 抗NMDA受容体脳炎 |

❹症状と経過

| 疾患名 | ❹症状と経過 |

|---|---|

| プリオン病 | |

| クロイツフェルト・ヤコブ病 CJD |

|

| 特発性正常圧水頭症 iNPH |

|

| 急性散在性脳脊髄炎 ADEM |

|

| 進行性多巣性白質脳症 PML |

|

| 亜急性硬化性全脳炎 SSPE | 学業成績低下、記憶力低下、いつもと違った行動、感情不安定、 体がビクッとなる発作、歩行障害、字が下手になった など |

| 脳炎 | |

| ヘルペス脳炎 |

|

| 自己免疫性脳炎 | |

| 抗NMDA受容体脳炎 | 抗 NMDA受容体脳炎の 5徴

|

これらはあくまでも私見であることをお断りします。

一過性全健忘

高齢者で突然に一時的な健忘症がみられ焦燥感を伴う場合には一過性全健忘を疑います。一過性全健忘は前向性健忘を呈する疾患です。

発作中は前向性健忘の特徴ともいえる同じ質問の繰り返しが見られ、また焦燥感が強いです。即時記憶は保たれ、数字の逆唱などは可能です。

中高年に好発し50歳以上での罹患率は人口10万人当たり年間30人と比較的高頻度です。原因は特定されていません。誘因は肉体的労作が最も多く、他には精神的ストレスなどが知られています。

発作中に数日~数ヶ月前までの出来事を思い出せない逆行性健忘も見られますが、限定的であり古い記憶は障害されません。したがって自分の名前も分からないケース、特に若年発症で焦燥感に乏しい場合には解離性障害を考えます。

発作中の記憶は永久に欠落しますが、発作中の逆行性健忘は発作が治まった後に徐々に回復します。

一過性全健忘の予後は良好で、認知症や脳血管障害のリスクにはならず、治療や予防は必要ありません。再発の頻度は29~25%と言われています。

(日本医事新報、No.4953、2012.5.5;「臨床診断学第29回」:生坂正臣ら)

非痙攣性てんかん重積

非痙攣性てんかん重積状態は、痙攣を認めないものの脳波上は持続的、あるいはほぼ持続的に出現しており、意識障害をはじめとした多彩な神経症状を呈する状態とされ、近年診断のつかない意識障害の原因として注目されています。

運動野に伝播しない、もしくは伝播しても痙攣を起こすほど発作波が強くないため、非痙攣性となります。

発作間欠期や発作後の状態では必ずしも異常波を認めず、診断には長時間脳波モニタリングが必要となりますが、部分的な脳血流の増加を評価できる arterial spin labeling 法によるMRIは本疾患の診断の一助となります。強く本症が疑われる場合には抗てんかん薬の投与による治療的診断も考慮します。

(日本医事新報、No.4973、2019.8.17;「臨床診断学第204回」:生坂正臣ら)

※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。

※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。